大学DXナビ

【事例】「デジタル学生証」を中心に学内システムを連携した大学ポータルアプリ「My Yamato」 – 大和大学が実現するデジタル改革 –

大和大学は、全国に先駆けて2024年4月にアシアルの開発する「デジタル学生証」を導入し、大きな成果を上げています。「変化・改善」を推進する学内風土のもと先進的なシステムの活用を推し進めています。2024年11月に開催されたオンラインセミナー『大学DX事例「デジタル学生証導入で学生や大学はどう変わるのか!?」』では、大和大学 教務情報室 情報部長 田中秀幸 教授がその取り組みについて詳しく解説されました。本記事では、その成功事例を基にした取り組みをまとめています。

「デジタル学生証」導入の狙いは学内情報を集約するポータルアプリの実現

導入前の課題は情報の散在、集約を目指して

大和大学の学内には学生向けの情報システムとして「教務システム(ポータルサイト)」「Gmail」「Google Classroom(学習管理システム)」「大学ホームページ(学生便覧や各種情報)」があります。大学からのお知らせは「教務システム」へ、学生個人への連絡は「Gmail」へ、各講義からの連絡は「Google Classroom」へ届く形でした。また、学生が何かを調べる時には「大学ホームページ」を参照するというように情報が散在していることが課題でした。学生からすると、様々な情報が異なるところにあって何を見ればよいのかがわからない状態でした。これらの情報を1つに集約して真の意味の大学ポータルアプリを目指して開発を行なったのが「My Yamato(マイヤマト)」です。

学内ポータルアプリ「My Yamato」で実現したこととは

まずは「教務システム」「Gmail」「Google Classroom」それぞれのお知らせを1つにまとめて表示するお知らせ一覧機能です。自分の履修している時間割とその日の講義予定の表示、さらには学生が何か困ったと時に参照する大学ナビを搭載しました。その中心に「デジタル学生証」も組み込まれており、これらの機能をまとめたアプリが「My Yamato」です。「デジタル学生証」単体でもメリットがあるのですが、教務システムなど連携したことでメリットがより広がっていきました。

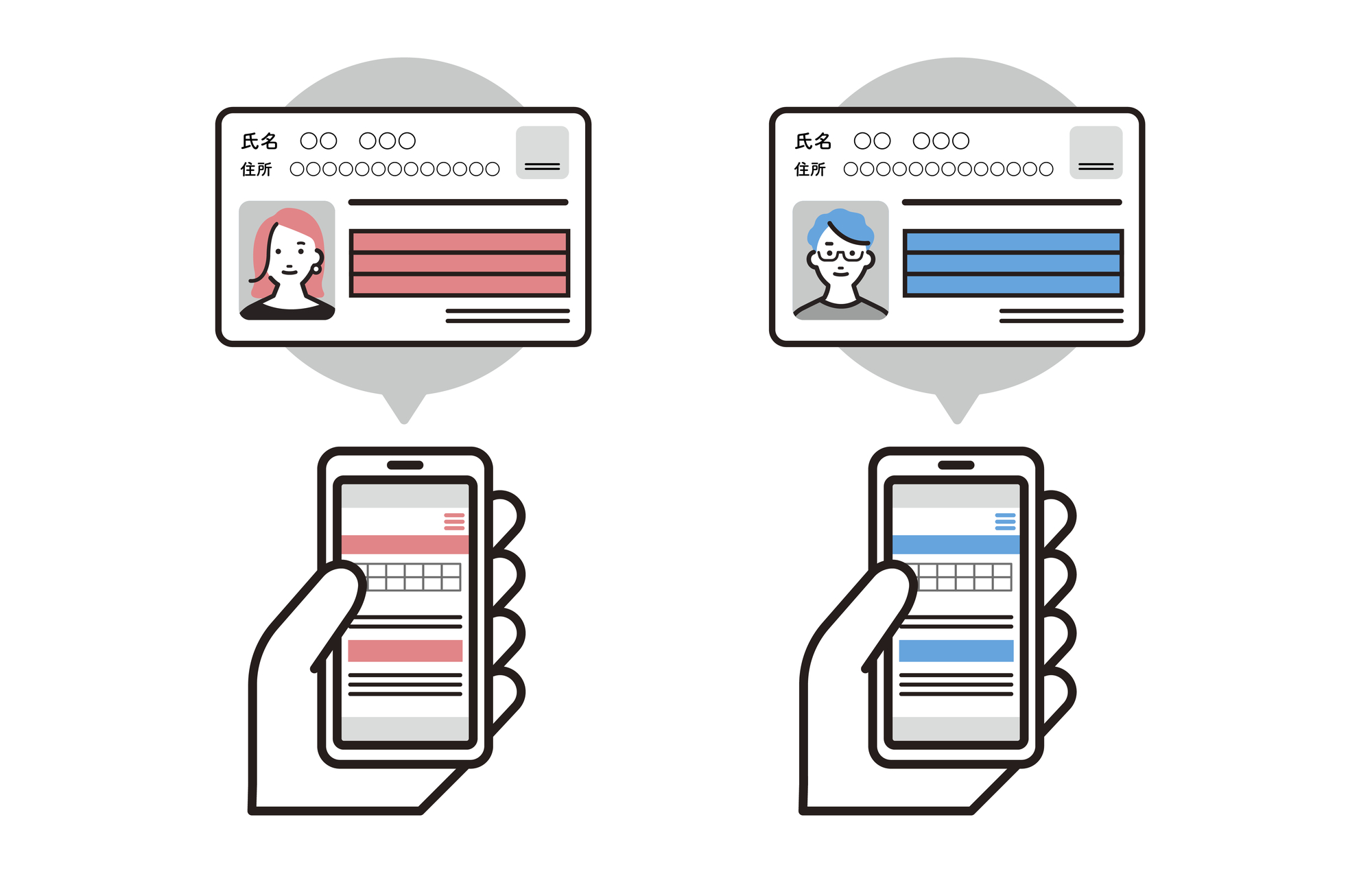

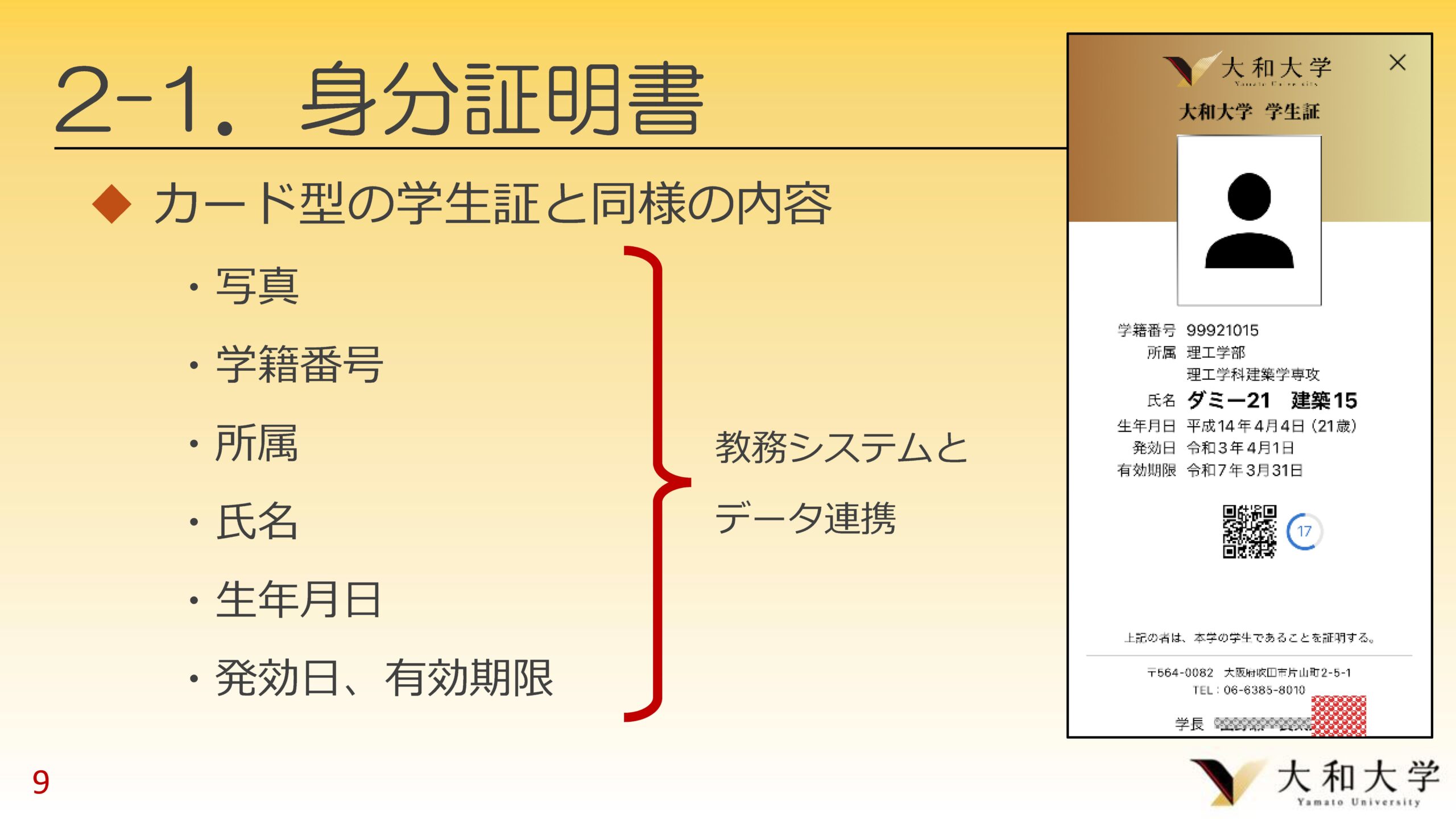

教務システムとのデータ連携で実現した「デジタル学生証」

従来の物理カード型学生証は、身分証明書や通学証明書など身分証明としての「学生証」の用途と、出席登録やEdyによる事務室での支払い、図書館入館や貸し出しといった「ICカード」の用途の2つがありました。アプリを教務システムと連携させてカード型学生証と同様の内容を表示することで身分証明としての「デジタル学生証」を実現しました。

身分証明としての「デジタル学生証」のメリット

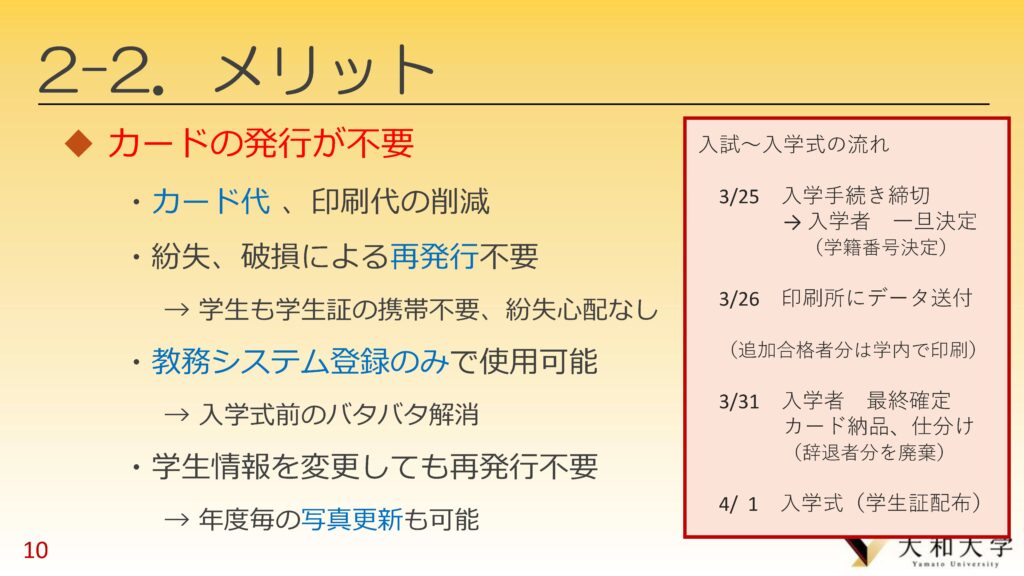

大幅な発行コスト削減を実現

まず、物理カードのカード代や印刷代といった発行コストが削減できた点が挙げられます。Edyの場合、無地のカード代に印刷コストを加えると相当な額になっていました。また、事務担当者によれば、紛失や破損時の再発行にかかる手間も非常に大きかったため、この削減は非常に大きなメリットとなっています。

さらに、最近の学生はスマホ決済を主流としていて、財布を持たないことも多いため、物理的なカードを持ち歩かなくてよくなったことは利便性の向上に繋がりました。そもそも財布に学生証を入れないため、紛失や破損のリスクもなくなったのです。

入学式前のバタバタを解消、手軽さとスピードアップを実現

特に大きな利点として、教務システムに登録するだけで学生証がすぐに利用できる点があげられます。入学式前の限られた期間に大量の物理カードの学生証を準備する必要がなくなり、これまでの困難な状況を完全に解消できました。これまでは、学生証の最終的な印刷が入学式直前に完了し、前日にようやく納品された後、急いで仕分けを行うというギリギリのスケジュールでした。

変更や毎年の顔写真更新も容易で効率的に

顔写真や学生情報の更新が容易になったこともメリットです。例えば、名字が変更された場合、従来は学生証の再発行が必要でしたが、デジタル学生証では教務システムの更新のみと手間がありません。以前は入試のWeb出願時の顔写真をそのまま使用していたため、学生証に載っている写真が大学4年生になっても高校3年生のままという問題がありましたが、デジタル学生証なら教務システムを更新することで容易に対応できます。例えば、年度始めの健康診断時に新たに写真を撮影するといったことも可能になるでしょう。さらに、除籍や退学した学生については、物理カードの返還を求めることなく、教務システムの登録情報の変更だけでログイン認証が無効化され、効率的に対応できます。

身分証明書としてのデジタル学生証 懸念点とその解決策

デジタル学生証の社会的認知度の低さへの対策

デジタル学生証の社会的認知度がまだ低い点を懸念し、学割を提供している近隣店舗には、大学側から事前に通知を行う対応を取っています。他の一般店舗で学割利用に伴う混乱が起こる可能性を危惧しましたが、現時点では「利用できなかった」という相談や問い合わせはなく、特に問題は発生していないようです。さらに、学生証アプリを活用し、近隣店舗のお得な情報やクーポンを配信するアイデアも出ています。

学生証画面の複製や偽造の懸念と対策

「デジタル学生証」では、認証サーバーによる本人確認後、30秒ごとに更新されるQRコードが発行されます。学内では、教員用アプリや学内システムでこのQRコードを読み取ることで、本人確認を行なって対策しています。動的に更新される仕組みによって、スクリーンショットや偽造された静止画と簡単に区別できる点が特徴です。

定期券購入時などの通学証明書の対策

JRでは、通学定期券や学割乗車券の購入時にデジタル学生証の利用が認められていません。従来の物理カードの学生証の時には在籍証明書のシールを貼っていました。今年は、入学時に「紙の」在籍証明書を発行して対応しました。4年間有効ですし、万が一紛失した場合も物理カードの再発行と比較して「紙」の発行は容易なため利便性の向上につながっています。最寄駅の阪急電鉄やJRで特に問題なく利用できています。

現在は学内の認証サーバーによって本人確認を行っていますが、今後、認証システムの標準化が進み、デジタル証明書が普及することで、社会全体での対応が進むと考えています。その結果、「デジタル学生証」を活用できるシーンが拡大し、利便性が向上することを期待しています。

定期試験時の本人確認法とメリット

物理カードの場合は机の上において本人確認を行なっていましたが、現在は2つの方法で対応しています。1つは教員用のアプリで写真付きの履修者名簿を表示する方法です。席順とそろえることでこれまでと同様に教員による確認が可能です。

もう1つはスマートフォンを机上に置き本人確認の時にだけ学生本人に操作をさせるという方法です。机の端に置くため、スマートフォンの接触が監視しやすくなります。机の下でスマートフォンに触れるということも防げるため、この点も有効で、特に理工学部の教員に好評です。

ICカードとしての「デジタル学生証」の利用

「デジタル学生証」による出席登録に大きなメリット

ビーコンと学生のスマホアプリの通信で出席登録

これまでは各教室にICカードの読み取り端末を設置しスキャンによって出席登録を行なっていましたが、これに換えてビーコン(Bluetooth:ブルートゥースを用いた情報発信装置)を教室に設置しました。学生が教室に入るとスマートフォンのアプリがこの電波を受信して、教務システムの履修情報と開講情報に照合して出席、遅刻、欠席の判断と登録を自動的に行なっています。

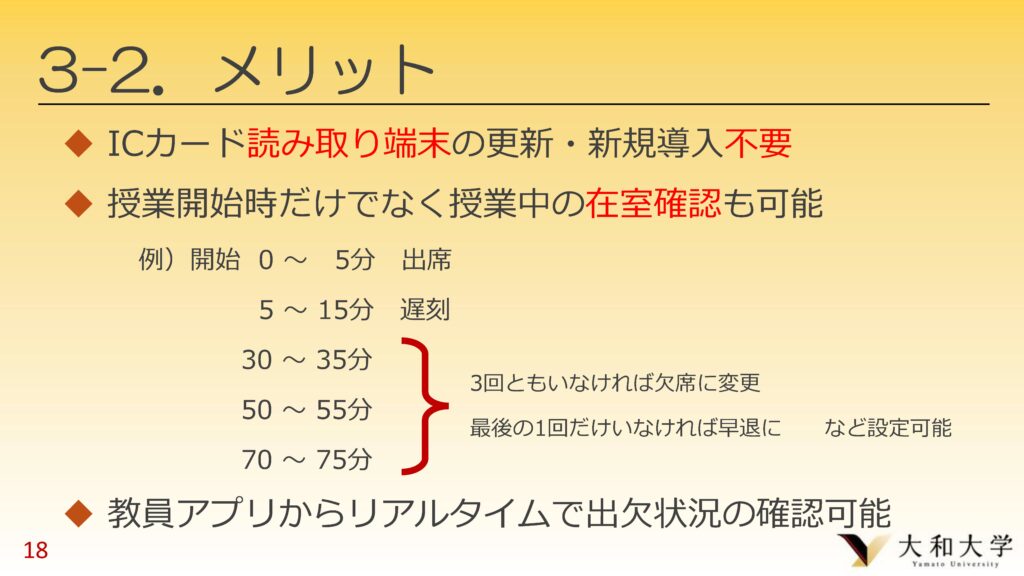

「ピー逃げ」防止の大きなメリット

メリットとして挙げられるのは、まず、ICカード用の読み取り端末が不要になったことです。さらに大きな点として、授業開始時だけでなく、授業中にも定期的に在室確認が可能になったことがあります。例えば、授業開始から20分ごとに在室確認を行うことで、遅刻・欠席・早退などの状況を即座に記録できます。これによって、授業の冒頭だけ出席してその後退出する「ピー逃げ」のケースも、欠席として正確に把握できるようになりました。また、教員用アプリからリアルタイムで出欠状況を確認できる点も大きなメリットです。欠席状態の学生が教室にいれば教員が出席に修正する、またはその逆の対応も迅速に行えるようになっています。

ビーコンの強度・不具合への懸念とその解決策

数年前まではビーコンのBluetooth信号が届く範囲に懸念がありました。現在は100メートル程度まで受信が可能になっていて、100名収容の中教室は1個、350名収容の大教室は2個設置することで問題なく利用できています。大教室も教室中央に設置すれば1個でも対応が可能だと思います。ビーコン自体はミント錠菓のフリスクを2回り小さくした程度と非常に小型で、スマホの充電器やWi-FiアクセスポイントのUSBポートから給電しています。

機器に不具合が生じた時や、学外実習の時、ビーコンによる位置情報の取得に同意しない学生の対応時には、教員用アプリで学生のスマートフォンのQRコードを読み取ることで出席登録を行なっています。

ただ、学生のスマートフォンの充電切れだけは手段がないため学内のコンセントの増設やモバイルバッテリーのレンタルスタンドの設置で対応しています。

事務室での支払いはスマホ決済へ

物理カードにはEdy機能が搭載されており、大学事務室での支払いは現金を取り扱わない仕組みでした。しかし、2023年からは学生の要望を受けて交通系ICカードやクレジットカード決済にも対応しています。そのため、デジタル学生証にEdyが搭載されなくても特に問題はありません。また、証明書発行機は既にスマホ決済に対応しています。学生たちが日常的に〇〇Payなどのスマホ決済を利用している現状から、この仕組みで十分な利便性を提供できています。

図書館システムの対応

図書館システムは、2年生以上の学生が物理カードも併用しているため、これまでのICカードリーダーに加えてQRコードにも対応できる機器へと入れ替えを行いました。ソフトウェアも更新を行うことで対応しています。

「デジタル学生証」を中心にシステム連携で大きなメリットが生まれた

このように「デジタル学生証」を導入したことが学生、教職員に大きなメリットをもたらしました。ただ最初から単にカード型の学生証をデジタル化して学生のスマホ内に入れることだけが目的ではありませんでした。それではカードの発行を不要とし、カードの携帯や破損紛失の懸念を払拭するだけにとどまります。

教務システムを始め学内システムと連携した大学ポータルアプリとすることで、出席登録や写真付きの履修者名簿、図書館入館ゲート、散在していた各種システムの情報集約、時間割、履修確認、課題確認(To Doリスト)といった機能を実現したのです。さらなる展開として気象庁の災害情報に連動し自動で安否確認を行う機能がまもなくリリースされます。

今後も成長を続ける大学ポータルアプリ「My Yamato」、その連携の中心にあるのが「デジタル学生証」なのです。

大和大学 教務情報室 情報部長/理工学部 教授 田中秀幸 氏

大和大学で教務情報室 情報部長を務め、大学DX推進の中心となり意思決定を担う。2020年、コロナ禍におけるデジタル化の加速と理工学部の開設に伴い、大学ポータルアプリ「My Yamato」導入時には、教務部門との橋渡しや要件の取りまとめを行い、大学側のプロジェクト責任者として携わる。

大和大学

2014年大阪府吹田市に「西大和学園グループ」により開学。学生数およそ5000人。開学わずか10年で大学設立年別ランキング学生数(2000-2023年)関西私大1位を獲得。独自の教育プログラムと最先端の研究を取り組む環境整備で総合大学として進化を続けている。

https://www.yamato-u.ac.jp/

大和大学は、2024年4月、アシアルが開発した「デジタル学生証」を導入しました。「カード型学生証をスマホ内に入れる」ことだけを目的とせず、大学公式アプリ「My Yamato」に「デジタル学生証」機能を追加し、新たな価値を創出したのです。

「My Yamato」は、学内の各システムと連携し、お知らせの集約、時間割や講義予定、大学ナビを学生に提供する大学ポータルです。「デジタル学生証」を教務システムと連携させて、従来の物理カード型学生証の機能を実装、単なる置き換えにとどまらず、コスト削減や、入学式前の教職員の負荷軽減、発行・再発行の手間の大幅削減、更新の即時性と効率化を実現しました。さらに、出席管理の課題解決や、学生の利便性向上にも寄与しています。

このように教務システムと連携する「デジタル学生証」は、大学と学生にメリットをもたらしています。社会のデジタル化が進む中、大和大学をはじめ、先進的な大学で「デジタル学生証」の導入が拡大しています。大学ポータルや「デジタル学生証」は今後ますます重要な役割を果たすことでしょう。大学の価値を高め、学生の利便性を向上させるため、最新のデジタルソリューションの導入をぜひご検討ください。

アシアルはデジタル学生証を実現するソリューションとして「MyCampus」を提供しています。「MyCampus」はデジタル学生証の導入効果を高める機能が充実しています。教務システムやLMSなど既存システムとの柔軟な連携や、QRコードやNFCでの入退室管理、MyCampusビーコンを設置することで出席管理も実現できます。デジタル学生証が大学ポータルアプリとして運用できることで、学生証をデジタル化するメリットを最大限活用することができます。デジタル学生証に興味がある方は、ぜひお問い合わせください。

デジタル学生証がポータルアプリにもなる「MyCampus」のご案内資料もあわせてご覧ください。

関連記事

- 取り巻く環境の変化により、大学は時代に即した迅速な変革を求められています。本記事では、「デジタル学生証」を起点とした大学DXが、どのように社会全体に価値を提供し、大学のブランディング強化に寄与するのかを解説します。

- 社会全体のデジタル化が進み、「デジタル学生証」の普及が拡大しつつあり、大学にもこうした変化への迅速な対応が求められています。本記事では、「デジタル学生証」の導入に伴う不安や懸念点を整理し、それらを解消するためのポイントを解説します。

- スマートフォンの普及と社会全体のデジタル化を背景に、学生証のデジタル化が注目されています。本記事では、従来の物理カード型学生証の課題を整理し、デジタル学生証が学生と職員にもたらすメリットを調査します。

- 社会のデジタル化が進む中「デジタル学生証」の普及は避けられない流れとなっており、大学DXを進める上で早期に準備を整える必要性が高まっています。本記事では、「デジタル学生証」が物理カードの代替として十分な機能を備えているか調査します。

- 身分証明書のデジタル化やスマホアプリ化が進み、社会生活が便利で効率的に変わってきました。本記事では、国内外の状況や政府の取り組みについて解説します。大学DXを推進する読者に向けて「デジタル学生証」への布石となるマイナンバーカードの学生証利用にも触れていきます。

- デジタル学生証は、学生の利便性向上から大学の業務効率化、データ活用までをカバーする重要なツールです。また、多くの大学でDXを後押しする重要な起爆剤となります。本記事では、その概要から具体的な導入事例、課題と対策、大学DXとの関連性まで徹底解説します。

- 大学公式アプリは急速に普及しており、時間割管理やお知らせ配信といった基本機能から、AIを活用した学習支援まで、その機能は日々進化しています。本記事では、大学公式アプリの主な機能やメリットなどついて詳しく解説します。

- 交通、決済、行政、医療など、社会全般のデジタル化が加速し、本人確認のあり方も変化しています。身分証明のデジタル化が進む中、その流れは大学にも広がり、「デジタル学生証」の導入が進展しています。 「デジタル学生証」は、物理カードの機能を備えているのか、導入で大学教職員や学生は本当に便利になるのか?懸念点はないのか?新たにもたらされる価値とは何か?本記事ではこれらの疑問に対して解説します。