大学DXナビ

「デジタル学生証」の懸念点とは?導入成功のための解消ポイントを解説

社会全体のデジタル化が進み、「デジタル学生証」の普及が拡大しつつあり、大学にもこうした変化への迅速な対応が求められています。本記事では、「デジタル学生証」の導入に伴う不安や懸念点を整理し、それらを解消するためのポイントを解説します。

「デジタル学生証」の導入 機運の高まりとその懸念点

学生証を含む身分証明書のデジタル化やスマホアプリ化が進む中、「デジタル学生証」を巡る動きが加速しています。2025年初頭には、国立情報学研究所(NII)とフェリカネットワークスによる国内標準化を目指した実証実験が始まり(2024年11月21日発表リリース)、大阪大学では約30,300人を対象とした国立大学最大規模のデジタル学生証・教員証の運用が開始される(2024年12月9日発表リリース)予定です。こうした取り組みにより、「デジタル学生証」の導入に向けた期待と機運が一層高まっています。

デジタル学生証導入への懸念点

このように、「デジタル学生証」に関する情勢は急速に変わりつつあり、大学の現場に新たな革新をもたらしています。しかし、物理カードから「デジタル学生証」へと転換する際に、大学の教職員の方が懸念や不安を抱くのも当然のことです。そこで、以下にあげる主な懸念点を整理し、それらの解消ポイントを考察していきます。

- スマートフォンの普及率とBYOD利用の壁への懸念

- 試験環境での利用への懸念

- 日常的な利便性への懸念

- セキュリティへの懸念

- 教職員の負担への懸念

- 既存システムへの投資の活用と技術的な懸念

「デジタル学生証」の懸念をどう解消するのか?

スマートフォンの普及率とBYOD利用の壁

「デジタル学生証」はスマートフォンのアプリとして運用されるため、学生がスマートフォンを保有していることが前提条件となります。しかし、全ての学生がスマートフォンを所持しているわけではなく、保有していてもBYOD(Bring Your Own Device:自身の端末を大学で利用すること)に不安や抵抗感を持つケースも考えられます。

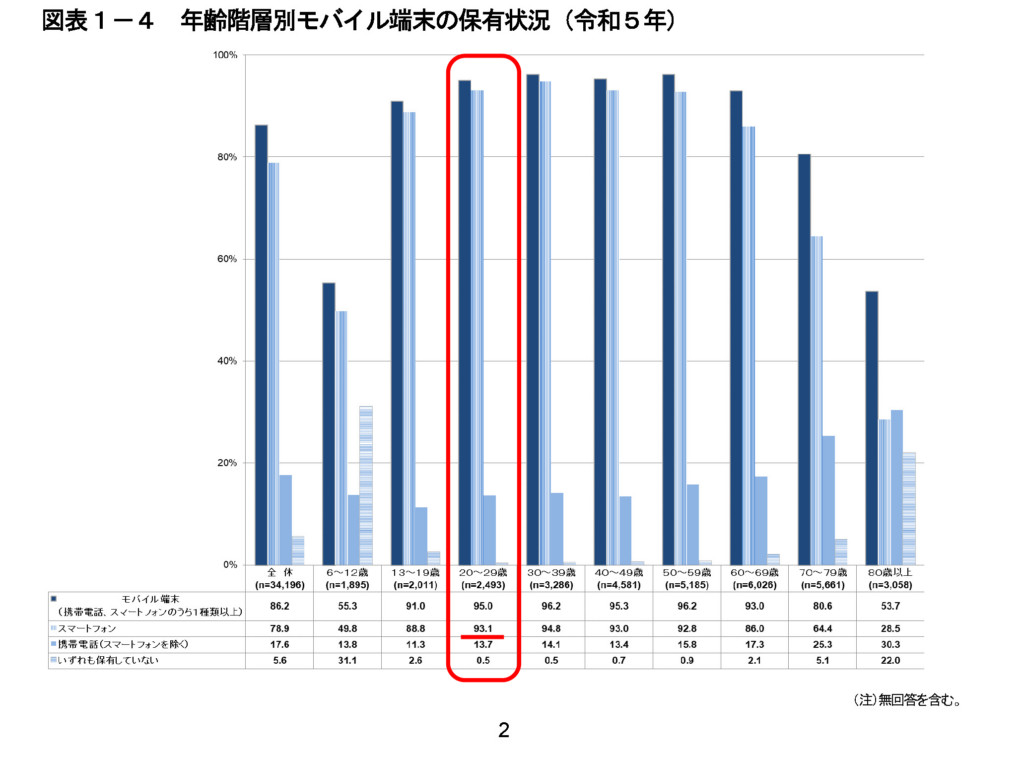

普及率のデータと事例から見えること

総務省が発表した「令和5年通信利用動向調査」(令和5年8月時点の調査結果)によると、スマートフォンを保有する世帯は90.6%、個人保有率では学生世代の20代が93.1%と高い割合を示しています。ただし、100%には達していないため、スマートフォンを持たない学生への対応を考える必要もあるでしょう。

実際にデジタル学生証を導入している大学では、ほとんどの学生が入学前からスマートフォンを保有しているという事例があります。また、入学前に「デジタル学生証」を周知した結果、入学を機に新たに購入する学生も少なくなく、保有自体が大きな障壁になるケースは少ないようです。

一方で、自身のスマートフォンの利用に抵抗がある学生に対しては、教員用のモバイル端末で講義への出席登録を行うなど、柔軟な対応が取られています。

利便性と安全性の丁寧な説明の重要性

スマートフォンの普及率は年々増加しており、身分証のアプリ化をはじめとする社会インフラ全体のデジタル化が進むことで、今後さらに普及が拡大すると予測されます。

その一方で、学生が自身の端末を安心して利用できるよう、セキュリティや個人情報のアクセス範囲など、不安を払拭するための丁寧な説明は欠かせません。また、入学前に「デジタル学生証」を周知することも有効でしょう。「デジタル学生証」がもたらす利便性や安全性を明確に伝えることで、学生が豊かな学びの環境を享受できるようにサポートすることが大切です。

試験実施時の本人確認

不正行為への不安

学生証の重要な利用シーンの1つに、試験時の本人確認があります。受験時には、不正防止の観点から、スマートフォンの電源を切ってカバンの中に入れるように指示されることが一般的です。スマートフォンを操作することはもちろん、手を触れることも許されません。

「デジタル学生証」の場合、スマートフォンの電源を入れた状態で机の上に置く必要があります。この運用に対して、これまでのルールとの違いから、教職員の間に不安が生じるのも自然なことだと思います。

監督者の目が届く運用で不正行為防止を強化

不安の背景には、スマートフォン画面の閲覧、カメラ操作による外部との通信といった不正行為があるでしょう。しかし、「デジタル学生証」は本人確認に特化した利用で、監督者から見えるように机の上に置いたままとする運用が基本です。そのため、監督者の目が届く範囲に常にスマートフォンがある分、視認性が向上し不正利用を防ぎやすくなります。さらに学生がスマートフォンを操作するのは、監督者の求めに応じてログイン操作を行う場合のみで、無断操作は許されません。

加えて、物理カードと比較してスマートフォンの貸し借りは心情的なハードルが存在するため、なりすましという観点からもメリットがあると言えるでしょう。

また、既にシステムを導入している大学では、教員用アプリに写真付きの履修者名簿を表示し、席順と揃える運用を行うことで、教員が本人確認を容易に行える事例もあります。

日常的な利便性

学割の身分証明として「デジタル学生証」が認められるのか

学生が学外で学割サービスを受ける際に、学生証を提示します。通学定期券の購入、美術館や映画館といった施設の学割利用など多岐に渡ります。日常的に利用するものであり、『デジタル学生証』の認知が広がる過程では、学生の利便性への影響が懸念される場面もあるでしょう。

実際に、学生の身分証明として「デジタル学生証」が認められるかは、その施設次第という状況です。例えば、JRでは、通学定期券や学割乗車券の購入時に「デジタル学生証」の利用を2024年時点では認められていません。

一方で国立美術館のキャンパスメンバーズや国立科学博物館の大学パートナーシップ(いずれも加盟する大学の学生・教職員向けに無料や割引価格で入場・観覧を提供する制度)、学生に人気のあるテーマパーク、マイナンバーカードの受け取り時などは「デジタル学生証」の利用が認められており、利用できる施設やシーンは徐々に増えています。

代替手段と「デジタル学生証」の周知で学生の利便性をサポート

「デジタル学生証」を導入している大学では、入学時に在籍期間を通じて有効な紙の「在籍証明書」を発行することで通学定期券の購入の課題に対応しています。基本的に通学定期券の継続購入時には学生証の提示は必要がなく、学生の不便にはつながっていない様子です。

大学では、近隣の路線バスや私鉄、店舗や施設へ積極的に「デジタル学生証」の周知活動を行って、学生がスムーズに学割サービスを受けられるようサポートしています。

2023年春に実施された、関西学院大学や阪急電鉄による定期券購入などのDXに関する実証実験を始めとする国内標準化を目指す実証実験の成果や、新たな取り組みの進展により「デジタル学生証」を取り巻く社会インフラが整備され、普及をさらに後押しします。こうした動きが広がることで、より多くの場面で「デジタル学生証」を利用できるようになり学生の利便性がさらに向上するでしょう。

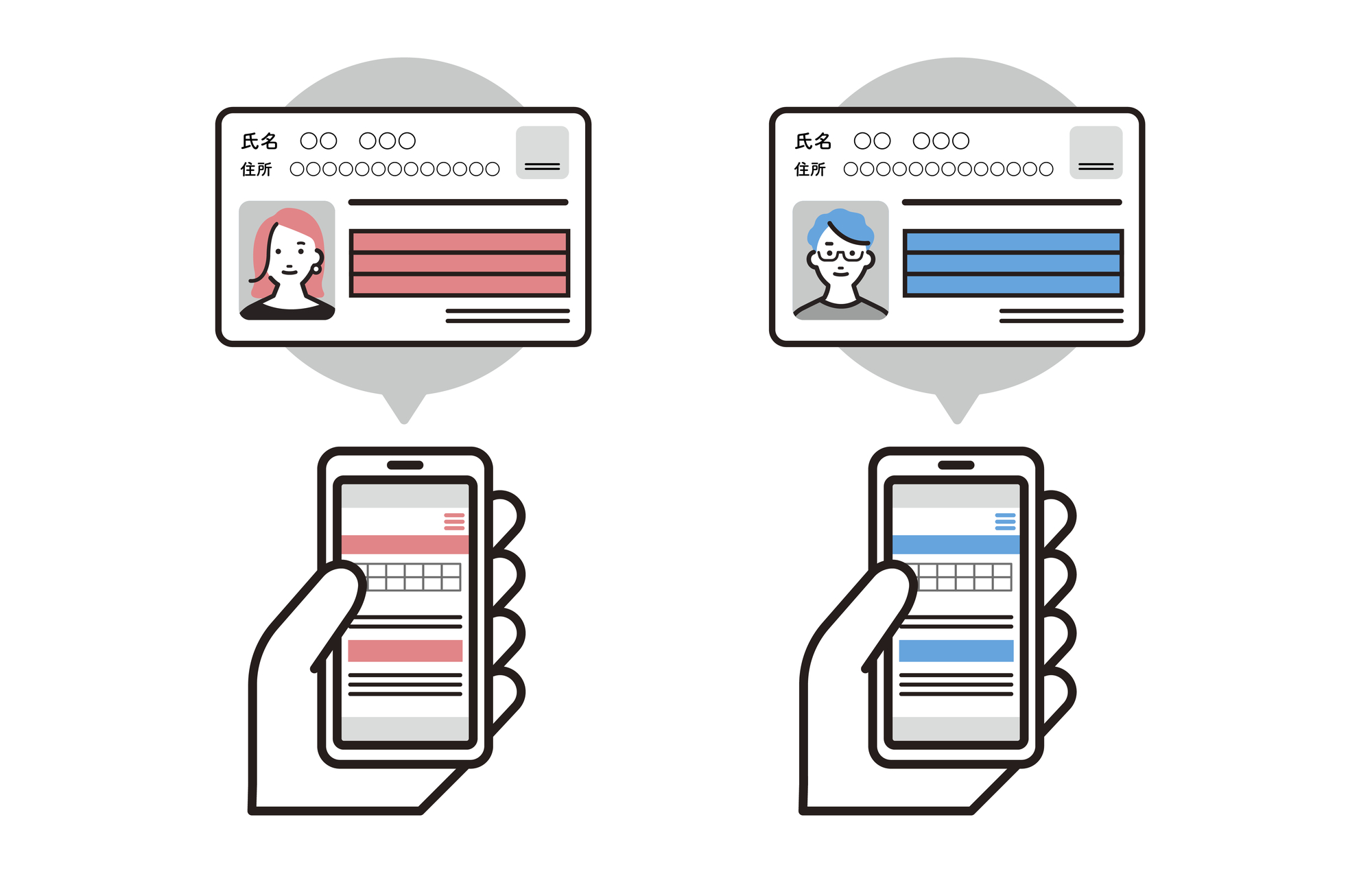

セキュリティ

「デジタル学生証」はスマートフォンのアプリとして運用するため、セキュリティリスクへの懸念を持つこともあるでしょう。スクリーンショットや録画映像の悪用、偽造によるなりすまし、スマートフォン紛失時の情報漏洩や不正アクセスなどがあげられます。

システム化によりセキュリティの不安を大幅に削減

こうした懸念に対して「デジタル学生証」は、認証などの技術を用いることでセキュリティリスクを大幅に削減します。IDとパスワード、顔や指紋などの生体認証で学生本人であることを確認します。特に認証が成功すると表示される学生証の画面には、有効期限が設定されており、これにより不正利用を効果的に防ぎます。さらにカウントダウン表示など動的な要素が組み込まれているため、スクリーンショットや録画映像の不正利用への対策が一層強化されています。

スマートフォン紛失時には、大学側でID管理システムを更新することで即座にログインを無効化することが可能です。スマートフォンの画面ロック機能、アプリのログイン無効化によって、物理カード紛失時よりも強固にセキュリティを守ります。

さらに、デジタル学生証を本人確認書類として認める施設では、学生にその場でログイン操作を求める運用が行われることもあります。このように、システム面と運用面の両方での対策を講じることで、高いセキュリティを実現します。

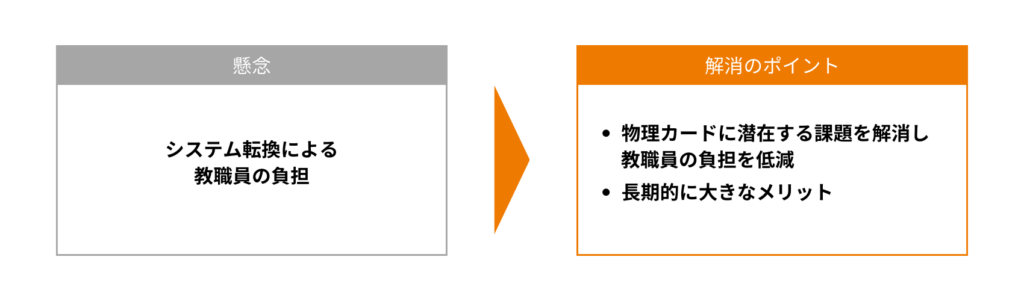

教職員の負担

多忙を極める大学教職員にとって、「デジタル学生証」という新システムの導入は、負担の増加につながるのではないかと不安を覚えるでしょう。特に、システムの切り替えや運用開始時は、一時的に現場に負担がかかることが予想されます。

物理カードの課題を解消する「デジタル学生証」

物理カードは、大学や教職員にとって次のような課題があります。

- カード発行・再発行の手間(特に入学式直前の多忙さ)

- 除籍時のカード回収の労力

- 製造や運用にかかるコスト

- プラスチックカードの使用による環境負荷

- 間紛失時のセキュリティリスクと対応の負担

「デジタル学生証」は、スマートフォンのアプリとして提供されるため物理的なカードを必要としません。そのため、入学式直前の短期間で学生情報を収集し、印刷業者へ入稿、納品されたカードの仕分けや運搬、追加合格や入学辞退者に対応するカードの追加製造や廃棄といった、職員の非常に大きな負担を大幅に軽減します。紛失や除籍が発生した際にも、システム上で即時にIDを無効化できるため、セキュリティの強化を実現しつつ、カードの回収といった手間から解放します。名字の変更などデータ更新もシステム上で簡単に行えますから、教職員の負担軽減を実現します。また、プラスチックカードの廃止は、環境負荷の軽減につながる点に大きなメリットがあります。

短期的な負担を補う長期的なメリット

システムの切り替え時や移行の過程は一時的に負担が増すことは避けられませんが、長期的には教職員の業務負担を大幅に軽減する効果が期待できます。運用効率化やセキュリティ向上は、大学全体にメリットをもたらすことでしょう。(関連する情報は『「デジタル学生証」で職員・学生は本当にラクになるのか/従来の物理カードでの困りごととは』もご覧ください。)

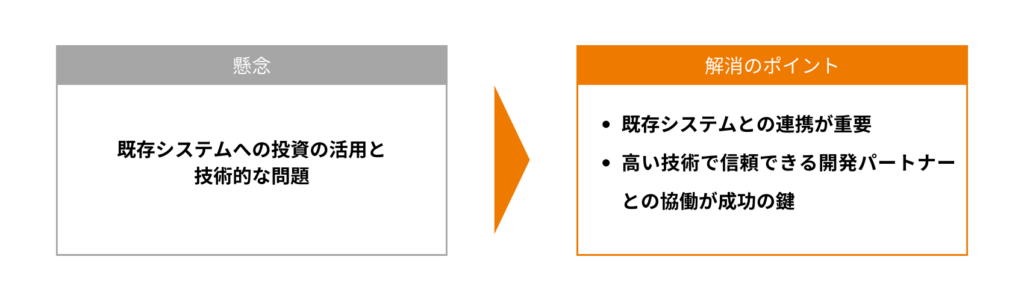

既存システムへの投資の活用と技術的な問題

多くの大学では、物理カードの学生証をカードリーダーで読み取り、学内のシステムと連携する仕組みが既に導入されているのではないでしょうか。このような既存のシステムや機器を有効活用しながら、「デジタル学生証」を導入することは重要な課題です。導入開始から一定期間は物理カードと併用するケースも多いでしょう。

特に、Felica(フェリカ)タイプのICカードとカードリーダーを使用している場合、スマートフォンも同じタイプの通信が可能なものに限定されます。また、読み取ったデータをシステムと連携させるためには、既存システムを担当するベンダーとの調整が必要で、比較的大きな工数が掛かることが予想されます。全てのシステムが「デジタル学生証」と連携できるわけではないため、事前の調査と適切な代替案の策定も重要です。

技術的に信頼できる開発パートナーの重要性

「デジタル学生証」の導入は、パッケージソフトやサブスクリプションのサービスを即日利用するものではなく、既存システムとの連携が必要です。既存ベンダーとの調整には高度な技術力と折衝力が求められ、教職員や学生にとって有益なシステムを実現するためには、課題を解決できるノウハウや大学に特化した経験も必要です。このため、「デジタル学生証」の導入を成功させるには、技術的に信頼できる開発パートナーの存在が不可欠なのです。

デジタル学生証の導入に向けて

「デジタル学生証」は、カードの学生証を単にスマートフォンに置き換えるだけではありません。学生に安心と利便性を提供し、大学の運営をより効率的で先進的なものへと変える新しい学び環境を提供します。今後、公的な認証基盤の標準化が進み利便性や確実性が高まる中、「デジタル学生証」の導入の遅れは、これらのメリットを享受する機会を逃すだけでなく、大学にとって新たな課題を生むリスクもあります。デジタル化が加速する社会において、大学もその変化への迅速な対応が求められています。

「デジタル学生証」の導入には様々な懸念や不安がありますが、それらに対する適切な解消策を講じることでデジタル化の恩恵を最大限に活用できるでしょう。

ただ、「デジタル学生証」の本当の価値とは、単独で機能するのではなく、出席管理、図書館管理、証明書発行、施設入退出管理、履修管理、学習管理といった学内の様々なシステムと連携することで発揮されます。この連携により、学生・教職員双方にとって便利で効率的な環境を実現するのです。

つまり、「デジタル学生証」の導入は、大学全体に影響を与える重要なプロジェクトになります。成功には、高度な技術力と、大学向けシステムに関するノウハウを持つ信頼できる開発パートナーの存在が欠かせません。大学特有のニーズを理解し、学内のシステムとのスムーズな連携を支援できるパートナーと協働することで「デジタル学生証」の真の価値を引き出すことができるのです。

まとめ

「デジタル学生証」の導入は、学生に安心と利便性を提供し、大学の運営をより効率的で先進的なものへと変える新しい学び環境を提供する重要なプロジェクトです。新しいシステムの導入には不安や懸念がつきものですが、次のようにデータや事例をもとに、解消するポイントを整理しました。

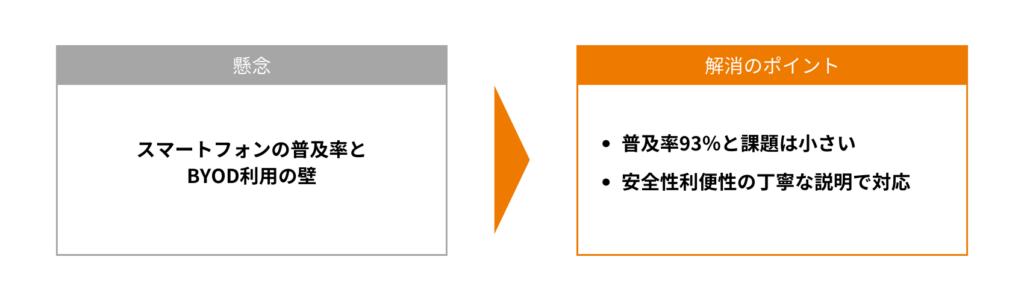

スマートフォンの普及率とBYOD利用の壁<解消ポイント>

・普及率93%と課題は小さい

・安全性利便性の丁寧な説明で対応

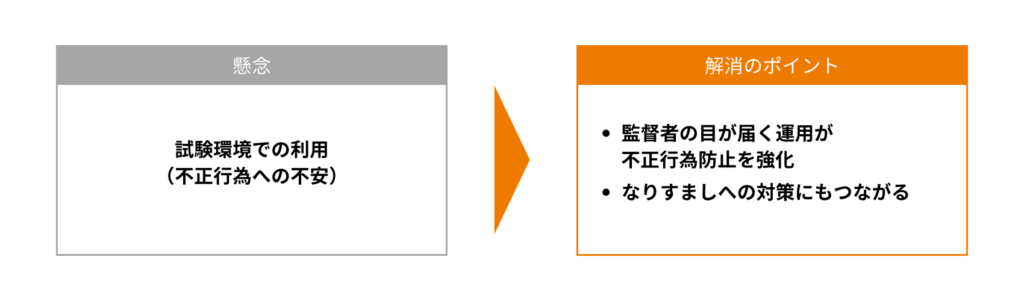

試験実施時の本人確認 <解消ポイント>

・監督者の目が届く運用が不正行為防止を強化

・なりすましへの対策にもつながる

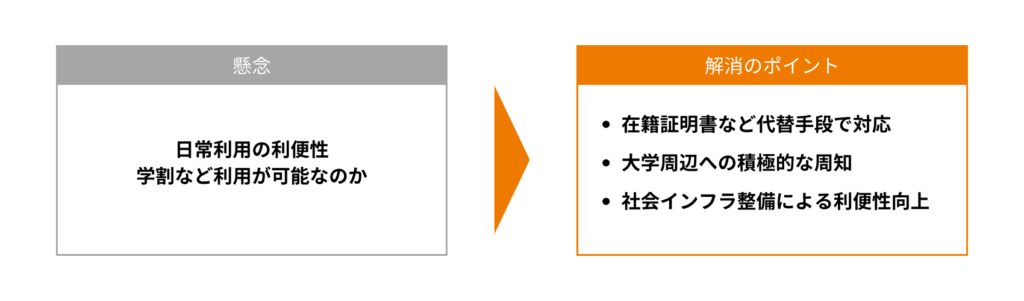

日常的な利便性 <解消ポイント>

・在籍証明書など代替手段で対応

・大学周辺への積極的な周知

・社会インフラ整備による利便性向上

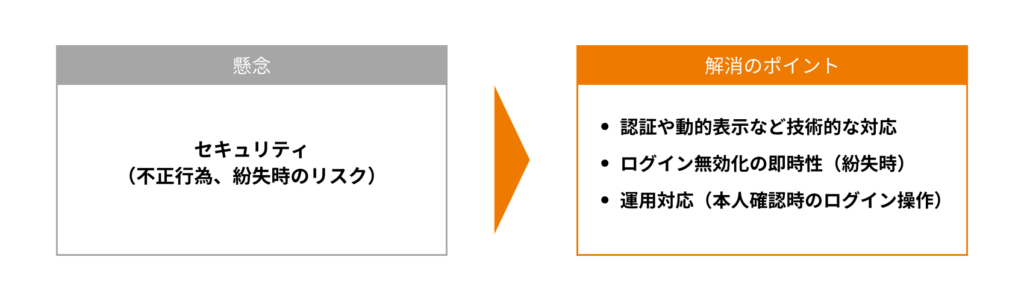

セキュリティ <解消ポイント>

・認証や動的表示など技術的な対応

・ログイン無効化の即時性(紛失時)

・運用対応(本人確認時のログイン操作)

教職員の負担 <解消ポイント>

・物理カードに潜在する課題を解消し教職員の負担を低減

・長期的に大きなメリット

既存システムへの投資の活用と技術的な問題 <解消ポイント>

・既存システムとの連携が重要

・高い技術で信頼できる開発パートナーとの協働が成功の鍵

「デジタル学生証」は、学内システムと連携することで最大の価値を発揮します。大学DXを推し進め、豊かな学び環境の構築につながる重要なステップとなるはずです。社会全体のデジタル化が加速する中、大学も迅速な対応が求められています。確かな技術力を持つ信頼できる開発パートナーとともに、早期の準備を進めることが成功への鍵となるでしょう。

アシアルはデジタル学生証を実現するソリューションとして「MyCampus」を提供しています。「MyCampus」はデジタル学生証の導入効果を高める機能が充実しています。教務システムやLMSなど既存システムとの柔軟な連携や、QRコードやNFCでの入退室管理、MyCampusビーコンを設置することで出席管理も実現できます。デジタル学生証が大学ポータルアプリとして運用できることで、学生証をデジタル化するメリットを最大限活用することができます。デジタル学生証に興味がある方は、ぜひお問い合わせください。

デジタル学生証がポータルアプリにもなる「MyCampus」のご案内資料もあわせてご覧ください。

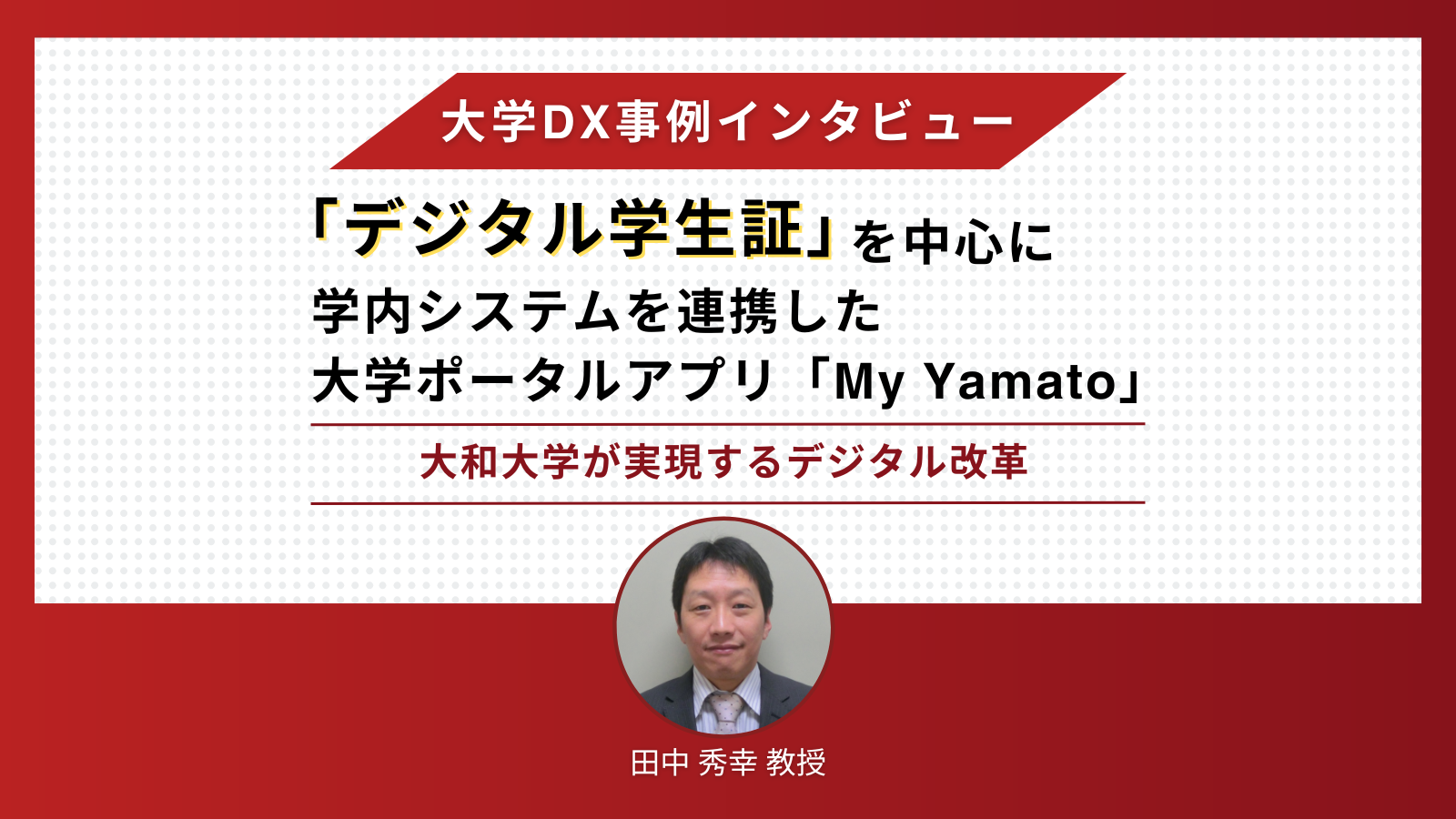

【事例セミナー】大和大学 様

「デジタル学生証導入で学生や大学はどう変わるのか!?」

「デジタル学生証は聞いたことがあるが、具体的に大学でどのように運用されているのか」「デジタル学生証の導入で大学教職員は、具体的にどんな課題が解決されるのか」…等、気になるポイントを既にデジタル学生証をご導入されている「大和大学」様をお招きして導入背景からお話しいただきました。

アーカイブ動画を視聴した大学職員様の声

・デジタル学生証を実際に導入した大学の話なので有意義でした

・メリットとデメリットどちらの観点からも話が聞けて参考になる

・具体的な事例なので本学での展開可能性を考えることができました

・本学が抱えている悩みがある程度解消されました

関連記事

- 取り巻く環境の変化により、大学は時代に即した迅速な変革を求められています。本記事では、「デジタル学生証」を起点とした大学DXが、どのように社会全体に価値を提供し、大学のブランディング強化に寄与するのかを解説します。

- スマートフォンの普及と社会全体のデジタル化を背景に、学生証のデジタル化が注目されています。本記事では、従来の物理カード型学生証の課題を整理し、デジタル学生証が学生と職員にもたらすメリットを調査します。

- 社会のデジタル化が進む中「デジタル学生証」の普及は避けられない流れとなっており、大学DXを進める上で早期に準備を整える必要性が高まっています。本記事では、「デジタル学生証」が物理カードの代替として十分な機能を備えているか調査します。

- 身分証明書のデジタル化やスマホアプリ化が進み、社会生活が便利で効率的に変わってきました。本記事では、国内外の状況や政府の取り組みについて解説します。大学DXを推進する読者に向けて「デジタル学生証」への布石となるマイナンバーカードの学生証利用にも触れていきます。

- デジタル学生証は、学生の利便性向上から大学の業務効率化、データ活用までをカバーする重要なツールです。また、多くの大学でDXを後押しする重要な起爆剤となります。本記事では、その概要から具体的な導入事例、課題と対策、大学DXとの関連性まで徹底解説します。

- 大学公式アプリは急速に普及しており、時間割管理やお知らせ配信といった基本機能から、AIを活用した学習支援まで、その機能は日々進化しています。本記事では、大学公式アプリの主な機能やメリットなどついて詳しく解説します。

- 大和大学は、全国に先駆けて2024年4月にアシアルの開発する「デジタル学生証」を導入し、大きな成果を上げています。本記事では、その成功事例を基にした取り組みをまとめています。

- 交通、決済、行政、医療など、社会全般のデジタル化が加速し、本人確認のあり方も変化しています。身分証明のデジタル化が進む中、その流れは大学にも広がり、「デジタル学生証」の導入が進展しています。 「デジタル学生証」は、物理カードの機能を備えているのか、導入で大学教職員や学生は本当に便利になるのか?懸念点はないのか?新たにもたらされる価値とは何か?本記事ではこれらの疑問に対して解説します。