大学DXナビ

「デジタル学生証」を入り口に生まれる価値と大学に期待される変革

取り巻く環境の変化により、大学は時代に即した迅速な変革を求められています。本記事では、「デジタル学生証」を起点とした大学DXが、どのように社会全体に価値を提供し、大学のブランディング強化に寄与するのかを解説します。

「デジタル学生証」から始める大学DX〜取り巻く環境の変化

大学をとりまく環境の変化

IoT(モノのインターネット)、AI、ビッグデータなどの技術革新が、社会課題の解決を目指し、「Society 5.0」の実現を推進しています。「Society 5.0」とは、内閣府が提唱する、国の目指すべき未来社会像です。産業構造や生活が急速に変化する中、大学には次世代の人材育成とともに、知の基盤として持続可能な社会の実現への貢献が求められています。

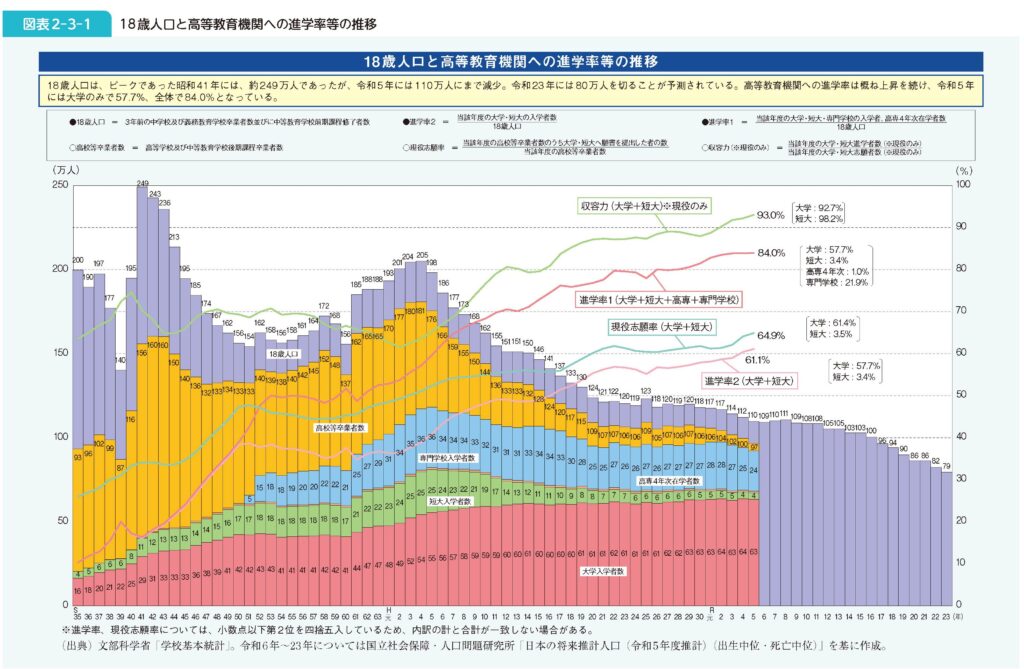

さらに、18歳人口の減少により大学の進学者数は減少しており、「令和5年度 文部科学白書(文部科学省)」によると、平成4年の約205万人をピークに、令和5年には約110万人、令和23年には79万人に減少すると予測されています。2040年代には大学入学者数が50万人前後にまで減少する見込みです。

大学に期待される変革とデジタル化の重要性

大学は、教育の質向上、研究力強化、国際化推進、デジタル化による生産性向上や先進的な学びの創出、確固たる経営基盤の確立、地域・社会との連携強化が求められます。特に、デジタル化の推進は大学の未来を広げる重要なポイントです。

学習者の利便性向上、社会との連携においてデジタル化が不可欠であり、持続可能な運営という視点でもデジタル化の遅れは競争力低下のリスクにつながります。大学は迅速にDXを推し進め、時代に即した変革を遂げる必要に迫られています。

「デジタル学生証」からDXを始める効果

学生が日常的に利用し、学生生活に直結する「デジタル学生証」から大学DXを推進するのは効果的です。日常的に利用するシステムからDXを始めることで、導入の障壁が低く、効果をすぐに実感しやすいためです。

「デジタル学生証」は、従来の学生証をスマホアプリ化したもので、身分証明、出席登録、施設利用、試験受験などの基本機能を実現します。スマホアプリ化により、学生の利便性向上、教職員の負担やコスト軽減、セキュリティ強化を図ります。また、プラスチックカード廃止により環境負荷を低減します。

(関連する情報は『「デジタル学生証」で職員・学生は本当にラクになるのか?従来の物理カードでの困りごととは?』もご覧ください。)

この成功体験は、大学全体のデジタル化への理解と協力を促進し、次のステップへのスムーズな移行を可能にします。

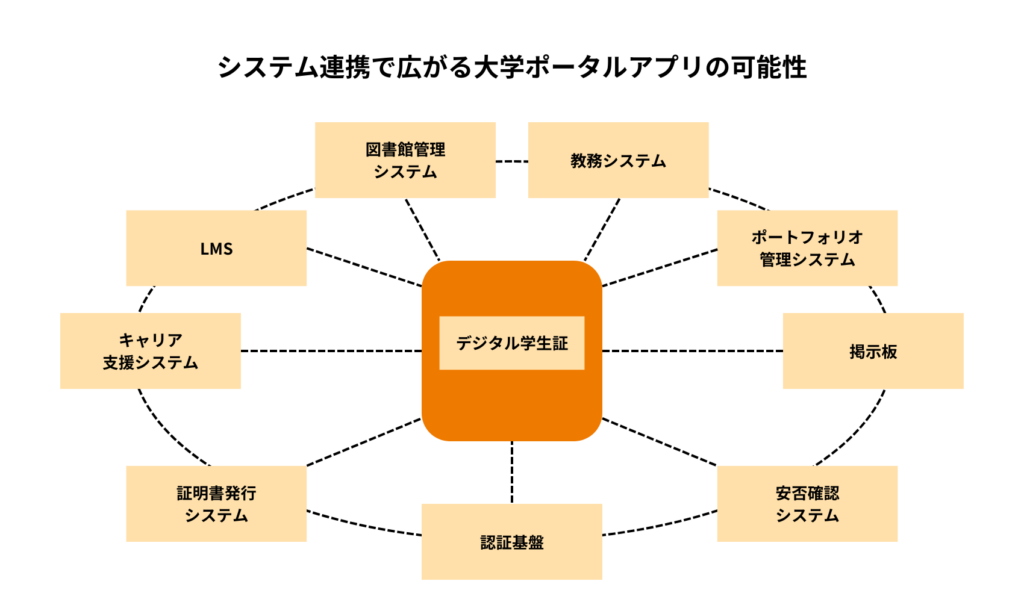

「デジタル学生証」をハブに、発展する大学ポータルアプリ

単体でも多くのメリットがある「デジタル学生証」ですが、教務システム、LMS(学習管理システム)、図書館管理システム、施設管理システムなど学内の様々なシステムと連携させ、大学ポータルアプリの中核として位置付けることで真価を発揮します。そのメリットを具体的に見ていきましょう。

分散する学内情報の一元化とシームレスなアクセス

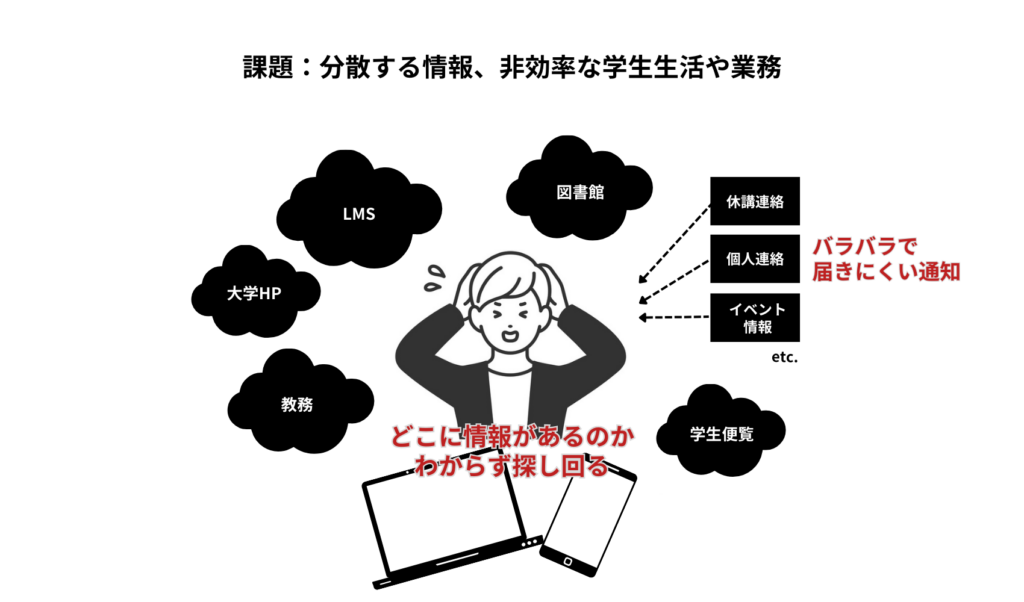

大学の直面する課題の1つに情報基盤の整備があげられます。

例えば、大学から学生への情報がメールやSNS、LMSなどバラバラに届くといった状態は、情報の見逃しなどディスコミュニケーションのリスクがあります。学生は、知りたい情報を探し回らなければならず無駄な時間と労力がかかります。このように情報が分散しアクセスしにくい状態は、効率的な学生生活や業務の大きな妨げです。

これを解決するため、学内の様々な情報へのアクセスを大学ポータルアプリに統合し一元化します。そして「デジタル学生証」アプリを通して全ての情報にアクセスできるように構成するのです。学生は複数のツールを切り替えることなく、「デジタル学生証」アプリから必要な情報へ迅速なアクセスが可能になります。

連携するシステムを段階的に増やすことで、時間割、講義情報、イベント情報、学生便覧、教務からのお知らせといった様々な情報を一元化し、シームレスで迅速なアクセスを実現します。こうして、学生の時間や労力を削減し、学業や課外活動に集中できる環境が整います。

通知機能の強化で確実なコミュニケーションを実現

休講や教室変更、学生個人への大学からのお知らせを、タイムリーに届けられないといった課題もよく耳にしますが、「デジタル学生証」アプリのプッシュ通知機能が効果を発揮します。これにより学生へ必要な時に必要な情報を届けることができるようになるのです。

また、チャットや掲示板のような機能を追加すれば、学生同士や教職員とのコミュニケーションがさらにスムーズになるのではないでしょうか。

さらに個別に設定可能なリマインダー機能を持たせれば学生の利便性向上につながります。

例えば災害時の避難指示や、安全確保のための連絡がリアルタイムで届く一斉通信機能や安否確認機能を追加することで、大学が学生の状況を迅速に把握し適切な支援を届けることが可能です。学生には大学が学生一人一人を大切にしている姿勢が明確に伝わり、安心感をもたらし信頼や大学への帰属感が強まることでしょう。

学内システムとのさらなる連携で価値を創造

段階的に、連携するシステムを強化することで「デジタル学生証」をハブに置いた大学ポータルアプリの価値を拡大し続けます。様々な可能性が広がりますが、次にいくつか例をあげていきます。

キャリア支援との連携

大学ポータルアプリと、キャリア支援システムや就職活動支援システムを連携させることで、企業説明会やインターンシップ情報、求職情報の通知、就職活動履歴やエントリーシートなどの管理、キャリアセンターの相談予約などを実現します。学生はキャリア形成のためのリソースへと簡単にアクセスでき、大学はより充実した支援を提供できるでしょう。

学修ポートフォリオ管理システムとの連携

学修ポートフォリオ管理システムとの連携により、学生は大学ポータルアプリから学習や活動の履歴を管理でき、学修成果を一元的に把握して今後の学びやキャリア形成に活かすことができます。将来的には、受講記録やイベント参加履歴、図書館の貸出記録などが自動的にポートフォリオに反映され、さらに利便性が向上することが期待されます。

学生一人一人の学びを詳細に分析し、個別指導やキャリアアドバイスに活かせるようになるかもしれません。もちろん、学生の同意やセキュリティ面への配慮が最優先されるべきですが、これにより先進的な学びの可能性が広がります。

「デジタル学生証」をハブとする大学ポータルアプリは、情報の一元化、通知機能の強化、システム連携による価値の創造拡大を通じ、学生と大学双方に大きなメリットをもたらします。この取り組みが、大学のブランディング強化へどのようにつながるのか、次に見ていきます。

「デジタル学生証」がもたらす大学ブランディング

「デジタル学生証」が象徴するスマートキャンパス

持続可能な運営のためには、大学の魅力を発信し、ブランディングを強化することが重要です。学生生活の効率化や大学運営の生産性向上、キャンパスのデジタルインフラ整備は不可欠であり、クラウドシステムやAI、VR(バーチャルリアリティ)を活用した先進的な学びや、再生可能エネルギーの活用など環境への配慮も求められます。こうしたスマートキャンパスの実現にはデジタル化が不可欠であり、その象徴として「デジタル学生証」の導入は、大学の先進的な姿勢を発信する強力な手段となります。

「デジタル学生証」が示すSDGs(持続可能な開発目標)への取り組み

大学の社会的責任を果たすために、環境への配慮は欠かせません。「デジタル学生証」の導入は、従来のプラスチックカードの学生証を廃止し、土壌や海洋への環境負荷を削減、CO2排出の低減にも寄与します。「デジタル学生証」は、大学が持続可能な社会の実現に貢献していることを象徴し、SDGsへの積極的な取り組みとして社会的な評価を高めるでしょう。

このように「デジタル学生証」は、スマートキャンパスやSDGsへの積極的な取り組みに対する大学の姿勢を象徴し、大学ブランディングに強力に寄与することになります。

「デジタル学生証」で 未来を見据えた社会との連携を

最後に、未来を見据えた取り組みについて考えます。

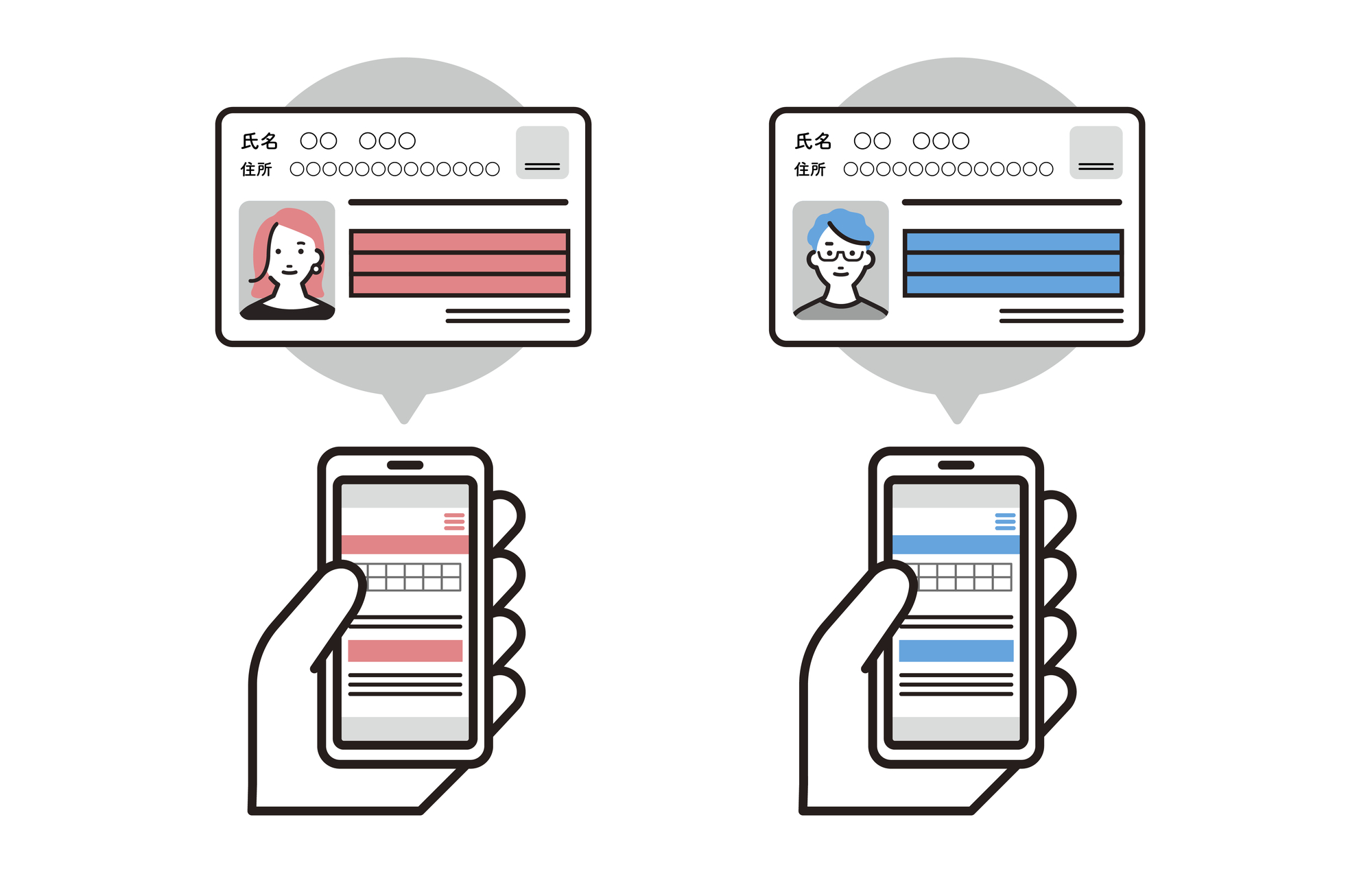

「デジタル学生証」の標準化と社会連携

2024年11月、国立情報学研究所(NII)などが「デジタル学生証」の標準化を目指す実証実験や、学位・学修歴・学生証のデジタル化に向けた技術標準策定に関するニュースを発表しました。これらからは、「デジタル学生証」や身分証明を取り巻く社会基盤の標準化が確実に進展していることが伺われます。

近い将来、「デジタル学生証」は学内認証にとどまらず、社会基盤として本人確認が行われ、企業や地域とのデータ連携が進めば、インターンシップや就職活動、共同研究などに大きな変革をもたらします。また、国際連携が進めば、留学生の受け入れや海外大学との連携にも不可欠な要素となるはずです。つまり、デジタル化の遅れは大学にとって大きなリスクにつながるのです。

このように、「デジタル学生証」を中核とする大学ポータルは、大学が社会や未来とつながる鍵となり、革新的な学びの創出、持続可能な経営基盤の確立、そしてブランド力の強化に大きく寄与します。予測が難しく、変化のスピードが速い時代においても、大学は社会的使命を果たしながら、未来を切り拓く価値を提供し続ける存在であり続けなければなりません。その第一歩として、身近な「デジタル学生証」からDXを推進していきませんか。

まとめ

テクノロジーを駆使して課題を解決する「Society 5.0」の実現、急速な18歳人口の減少、深刻な人手不足と大学を取り巻く環境はこれまでにないスピードで変化しています。変容する社会において、大学は、教育の質向上、研究力強化、国際化推進、生産性向上、地域・社会との連携強化など多くの役割を担います。これらの実現にはデジタル化が不可欠です。特に「デジタル学生証」を起点とした大学DXは、以下のような価値を生み出します。

・「デジタル学生証」を中核に大学ポータルを構築

学内情報への一元的アクセスを実現し、学生の学びや生活、大学業務を効率化。通知機能強化で大学と学生の円滑な連携を促進。キャリア支援や学修ポートフォリオなど連携拡張でさらなる価値を創出

・大学ブランディングの強化

「デジタル学生証」は先進的な学びやSDGsへの対応を象徴し、大学のブランド力向上に貢献

・認証基盤標準化への対応

近い将来の国内外の「デジタル学生証」標準化に備え、迅速な対応を実現

「デジタル学生証」を大学DXの中核に据えることは、革新的な学びの創出や持続可能な経営基盤の確立に欠かせません。取り巻く環境の変化に対し、大学の社会的使命を果たしながら価値を提供し続けるために、「デジタル学生証」を入り口にDXを推進しませんか。

アシアルはデジタル学生証を実現するソリューションとして「MyCampus」を提供しています。「MyCampus」はデジタル学生証の導入効果を高める機能が充実しています。教務システムやLMSなど既存システムとの柔軟な連携や、QRコードやNFCでの入退室管理、MyCampusビーコンを設置することで出席管理も実現できます。デジタル学生証が大学ポータルアプリとして運用できることで、学生証をデジタル化するメリットを最大限活用することができます。デジタル学生証に興味がある方は、ぜひお問い合わせください。

デジタル学生証がポータルアプリにもなる「MyCampus」のご案内資料もあわせてご覧ください。

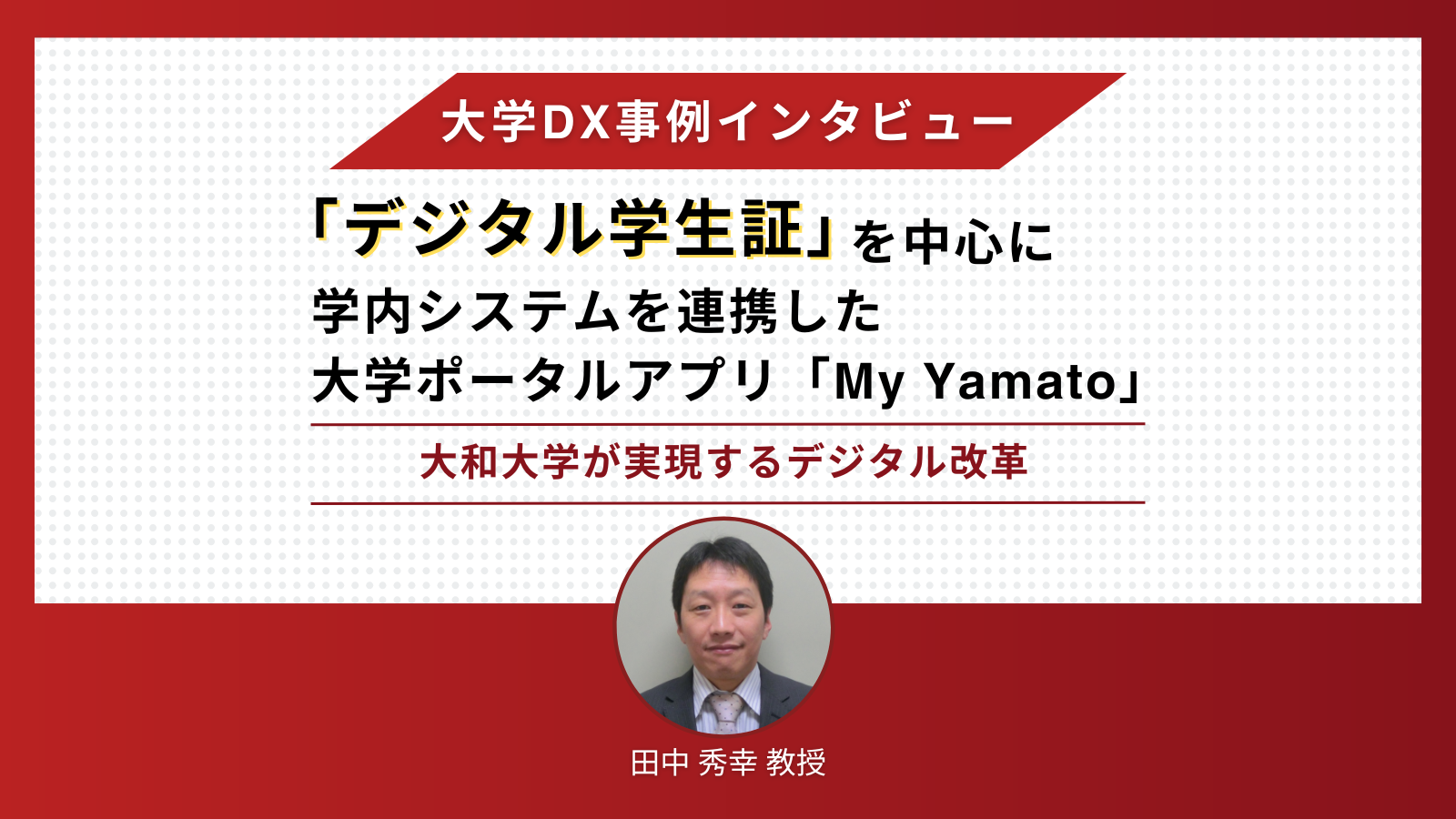

【事例セミナー】大和大学 様

「デジタル学生証導入で学生や大学はどう変わるのか!?」

「デジタル学生証は聞いたことがあるが、具体的に大学でどのように運用されているのか」「デジタル学生証の導入で大学教職員は、具体的にどんな課題が解決されるのか」…等、気になるポイントを既にデジタル学生証をご導入されている「大和大学」様をお招きして導入背景からお話しいただきました。

アーカイブ動画を視聴した大学職員様の声

・デジタル学生証を実際に導入した大学の話なので有意義でした

・メリットとデメリットどちらの観点からも話が聞けて参考になる

・具体的な事例なので本学での展開可能性を考えることができました

・本学が抱えている悩みがある程度解消されました

関連記事

- 社会全体のデジタル化が進み、「デジタル学生証」の普及が拡大しつつあり、大学にもこうした変化への迅速な対応が求められています。本記事では、「デジタル学生証」の導入に伴う不安や懸念点を整理し、それらを解消するためのポイントを解説します。

- スマートフォンの普及と社会全体のデジタル化を背景に、学生証のデジタル化が注目されています。本記事では、従来の物理カード型学生証の課題を整理し、デジタル学生証が学生と職員にもたらすメリットを調査します。

- 社会のデジタル化が進む中「デジタル学生証」の普及は避けられない流れとなっており、大学DXを進める上で早期に準備を整える必要性が高まっています。本記事では、「デジタル学生証」が物理カードの代替として十分な機能を備えているか調査します。

- 身分証明書のデジタル化やスマホアプリ化が進み、社会生活が便利で効率的に変わってきました。本記事では、国内外の状況や政府の取り組みについて解説します。大学DXを推進する読者に向けて「デジタル学生証」への布石となるマイナンバーカードの学生証利用にも触れていきます。

- デジタル学生証は、学生の利便性向上から大学の業務効率化、データ活用までをカバーする重要なツールです。また、多くの大学でDXを後押しする重要な起爆剤となります。本記事では、その概要から具体的な導入事例、課題と対策、大学DXとの関連性まで徹底解説します。

- 大学公式アプリは急速に普及しており、時間割管理やお知らせ配信といった基本機能から、AIを活用した学習支援まで、その機能は日々進化しています。本記事では、大学公式アプリの主な機能やメリットなどついて詳しく解説します。

- 大和大学は、全国に先駆けて2024年4月にアシアルの開発する「デジタル学生証」を導入し、大きな成果を上げています。本記事では、その成功事例を基にした取り組みをまとめています。

- 交通、決済、行政、医療など、社会全般のデジタル化が加速し、本人確認のあり方も変化しています。身分証明のデジタル化が進む中、その流れは大学にも広がり、「デジタル学生証」の導入が進展しています。 「デジタル学生証」は、物理カードの機能を備えているのか、導入で大学教職員や学生は本当に便利になるのか?懸念点はないのか?新たにもたらされる価値とは何か?本記事ではこれらの疑問に対して解説します。