大学DXナビ

「デジタル学生証」今こそ導入の時!新たな価値創出で大学の未来を切り拓く

交通、決済、行政、医療など、社会全般のデジタル化が加速し、本人確認のあり方も変化しています。身分証明のデジタル化が進む中、その流れは大学にも広がり、「デジタル学生証」の導入が進展しています。

「デジタル学生証」は、物理カードの機能を備えているのか、導入で大学教職員や学生は本当に便利になるのか?懸念点はないのか?新たにもたらされる価値とは何か?本記事ではこれらの疑問に対して解説します。

「デジタル学生証」が当然の時代に?進む身分証明証のデジタル化

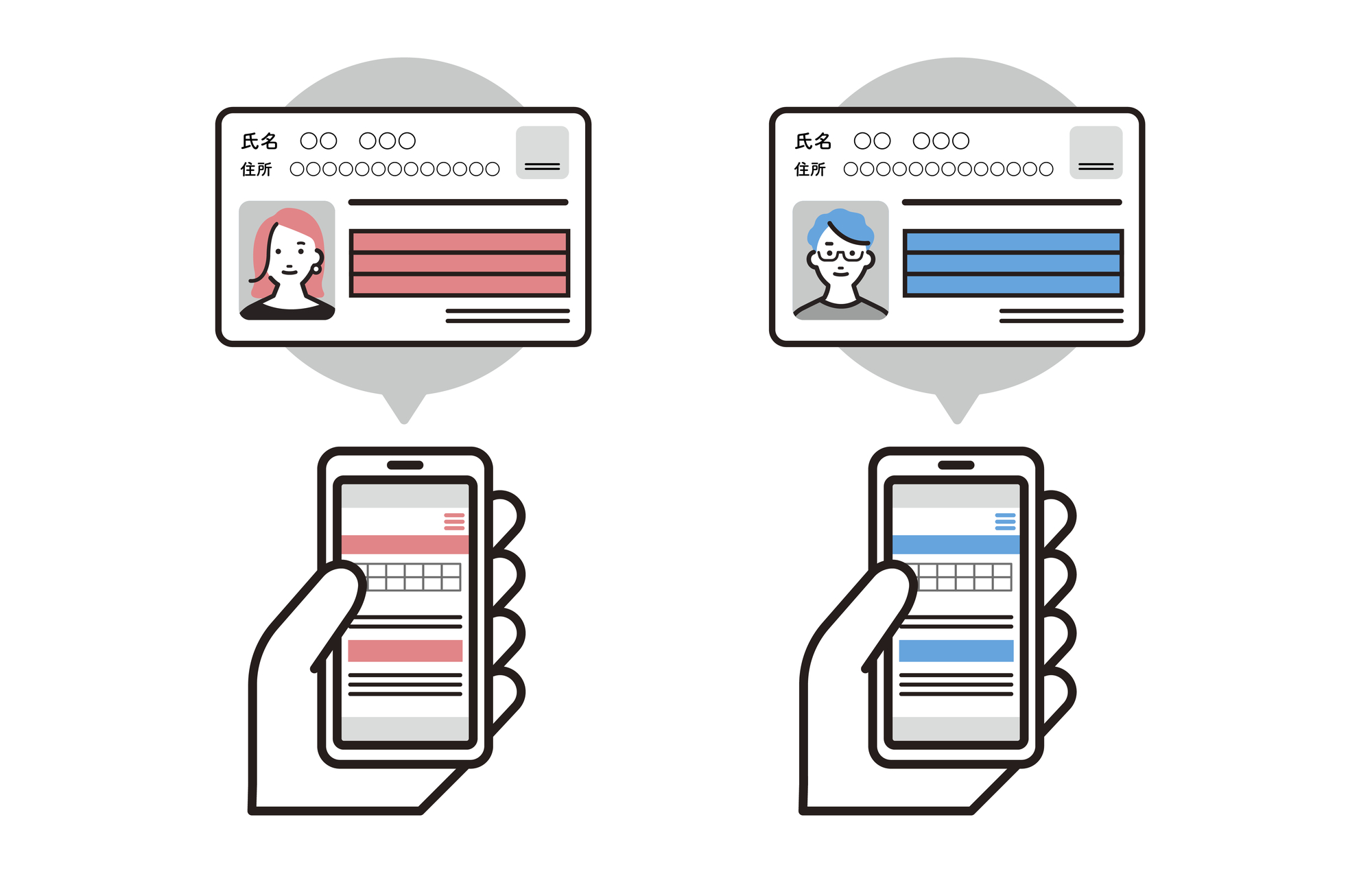

デジタル化が進む現代社会では、身分証明書も大きく変化しています。日本政府は、マイナンバーカードを中心にデジタル身分証明の実用化を推進し、スマートフォンの「デジタル認証アプリ」で税金の申告やパスポートの更新などがオンラインで簡単に行えるようになっています。こうした動きは民間にも広がっています。

学生証もその流れに乗り、スマホアプリの「デジタル学生証」が注目され、徐々に採用する大学が拡大しています。

(関連する情報は『「デジタル学生証も例外ではない?デジタル化・スマホアプリ化が進む身分証明書」』もご覧ください。)

「デジタル学生証」は本当に物理カードの代替が可能なのか?

大学での導入や実証実験のニュースが増え、機運の高まりを感じる一方で、「デジタル学生証」が物理カードの機能をどこまで代替できるのか、心配に感じることがあるかもしれません。

すでに実運用を行っている先行事例をもとに、「デジタル学生証」の実力を確認していきます。

「デジタル学生証」での本人確認や身分証明

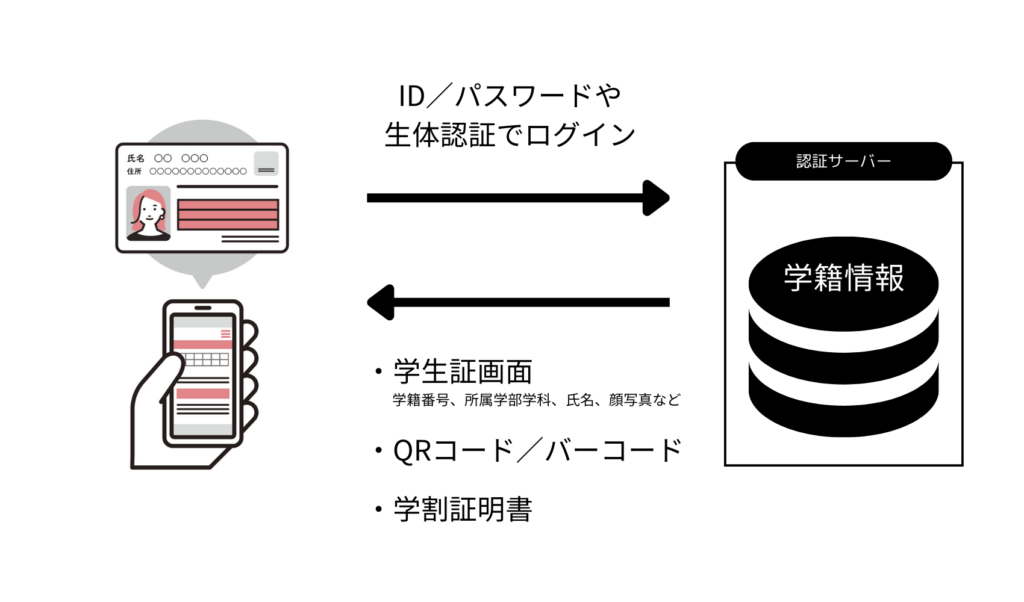

スマートフォンの「デジタル学生証」アプリを使い、IDや生体認証でログインし、学内サーバーで認証することで、学籍番号や氏名、顔写真などが表示され、物理カードと同様に身分証明や本人確認に利用します。

学生が試験を受ける時には、スマートフォンを机上に置き、教員の指示による操作で本人確認を行っています。「机の上にスマートフォンを置くことで監視がしやすくなった」といった意見が聞かれ、懸念よりも改善点が見られる場合もあるようです。

学内システムとの情報連携

学内の各種システムと「デジタル学生証」アプリを連携することで、出席登録、施設の入退館、図書の貸し出し、各種証明書の発行など、物理カードの機能を実現します。

「デジタル学生証」アプリでログイン認証を行い、QRコードやバーコードをスマートフォン画面に表示させ、これをQRコードリーダーにかざすことで、学内の各システムと情報のやりとりをします。

*すべての導入済みシステムと連携できるとは限らないので事前の調査が必要です。

先行事例から見る「デジタル学生証」の実力

先行事例から、「デジタル学生証」は現行の物理カードが持つ機能を十分に備えており、代替が可能であることが確認されます。今後、デジタルインフラが整備されることで、「デジタル学生証」の利用可能なシーンは拡大し、物理カードの代替にとどまらず、柔軟な拡張性により新たな可能性を提供すると考えます。

(関連する情報は『「デジタル学生証」は物理カードの代替となり得るのか?代替以上の価値をもたらすデジタル化の可能性』もご覧ください。)

「デジタル学生証」は単なる置き換えではない、大学にもたらす価値とは

物理カードの学生証の課題

従来のプラスチック製の物理カード型学生証には、いくつかの課題があります。

特に、大学職員の負担が大きいのは、入学式前の学生証の準備作業です。学生証の紛失や破損、変更が生じた際にも、緊急のセキュリティ対策や再発行手続きが必要になり、除籍・退学時には回収作業が求められます。これらの管理業務は非常に大きな負担となっています。

さらに、毎年数千枚もの不要な学生証を廃棄することは環境問題に繋がる大きな課題です。

また、デジタルネイティブの学生にとって、物理カードを持ち歩くことは不便や負担を伴うことが多いでしょう。

「デジタル学生証」がもたらす価値

「デジタル学生証」を導入することで、入学式前の準備作業が効率化され、職員の負担が大幅に軽減されます。学生情報を教務システムに登録するだけで、学生証の発行準備が整い、追加合格者や入学辞退者の対応もリアルタイムで行えるからです。また、スマートフォンの紛失や除籍・退学時には、システム上で即座に無効化でき、回収や再発行の手間が省けます。物理カードの廃止により、発行コストや環境負荷が大きく削減され、より効率的な運営を実現します。

学生はスマートフォン一つで学生生活を管理でき、利便性が大きく向上します。また、スマートフォンにはパスコードや生体認証によるセキュリティが組み込まれており、盗難や紛失時のリスクも最小化されます。

このように、「デジタル学生証」は大学と学生双方にとって、物理カードの課題を解決し、生活や業務に価値をもたらす明確な解決策となるのです。

(関連する情報は『「デジタル学生証」で職員・学生は本当にラクになるのか?従来の物理カードでの困りごととは?』もご覧ください。)

「デジタル学生証」に懸念点はないのか?導入成功の鍵とは

物理カードの課題を解決する「デジタル学生証」ですが、ここでは導入への懸念点をあげ、その解消法を確認していきます。

懸念点と解消法

デジタル学生証の導入に関して、スマートフォンの普及率、学外での利用、セキュリティ、移行時の教職員の負担などの懸念を持つかもしれません。

実際には多くの学生がスマートフォンを所有しており(20代のスマホ保有率は93.1%:総務省のデータ)、未所持の学生や利用に抵抗感を持つ学生には教員用端末での出席登録など、柔軟な対応をすることで大きな問題にはなりません。

また、学外での学割利用や本人確認における懸念は、国立美術館や博物館、テーマパークなどでの対応が進んでおり、未対応の施設でも在籍証明書の発行や周知活動を通じて解決を図ります。

セキュリティ面は、生体認証やパスワード、有効期限設定などの対策を講じており、万が一スマートフォンを紛失した場合でも大学側で即座に無効化できるため、物理カードよりも安全性が高いと言えます。

さらに、システム移行時の一時的な職員の負担はあるものの、物理カードの発行や管理コストを大幅に削減でき、環境へ配慮されるため、長期的には大きなメリットの享受につながります。

このように、「デジタル学生証」への懸念点に適切な対策を講じることで、大学・学生・教職員のすべてにとってより便利で安全な環境が実現されます。

(関連する情報は『「デジタル学生証」の懸念点とは?導入成功のための解消ポイントを解説』もご覧ください。)

「デジタル学生証」を入り口に生まれる価値、大学に期待される変革

テクノロジーの進展や18歳人口の急減、深刻な人材不足など、大学を取り巻く環境は急速に変化しています。大学には、教育の質向上や研究力強化、国際化推進、経営基盤の確立が求められ、変革が不可欠です。このような状況で、デジタル化の推進は大学の未来を切り開く重要な鍵となります。

そのため、教職員と学生が日常的に利用する「デジタル学生証」を起点に大学DXを推進することをお勧めします。

「デジタル学生証」をハブに大学ポータルアプリがもたらす価値

「デジタル学生証」単体でも物理カードの課題を解決し、大きなメリットをもたらしますが、学内の様々なシステムと連携させることで、さらなる価値を創出します。

「デジタル学生証」を大学ポータルアプリの中核に位置づけ、教務システムやLMS、図書館管理システムと連携させることで、情報の一元化を実現します。これにより、学内の情報基盤を整理し、学生のサポートを強化することが可能です。

「デジタル学生証」の導入は、スマートキャンパスの象徴として、学習環境の利便性向上や教育サービスの高度化を促進します。加えて、プラスチック削減により環境負荷を低減し、SDGsへの貢献が進むとともに、大学のブランド価値を向上させます。この取り組みは、大学の競争力を強化し、持続可能な経営基盤を支える重要な要素となります。

「デジタル学生証」から始まるDX、拓く大学の未来

2024年11月、国立情報学研究所(NII)などが「デジタル学生証」に関する実証実験を発表したように、「デジタル学生証」や身分証明を取り巻く社会基盤の標準化は確実に進展しています。今後、「デジタル学生証」は学内認証を超え、企業や地域、国際連携においても重要な役割を果たします。

こうした中、デジタル化の遅れは大学にとって大きなリスクとなり得ます。大学DXの推進は、革新的な学びや経営基盤の確立、ブランド力強化に直結します。

今こそ、「デジタル学生証」を中心にDXを加速し、大学の未来を切り拓く時です。社会の期待に応え、競争力を高め、信頼を築くためには、デジタル化の遅れを許さず、この変革に取り組むことが求められます。

信頼できる技術パートナーと共に、大学の未来を築き、持続可能な成長を目指していきましょう。

(関連する情報は『「デジタル学生証」を入り口に生まれる価値と大学に期待される変革』もご覧ください。)

まとめ

「デジタル学生証」は、物理カードの課題を解決し、大学と学生に多くの利便性をもたらす革新的なソリューションです。導入にあたって想定される懸念点には、適切な対策を講じることで、十分に解消が可能です。さらに、「デジタル学生証」を起点に、大学DXを進めることで、情報基盤の整理や学生支援の強化、大学ブランディングの向上にもつながります。

大学におけるデジタル化の推進は、学内認証の範囲を超えて、社会インフラの整備や国際連携にもつながる大きな変革の一歩です。「デジタル学生証」を起点にDXを加速し、大学の未来を切り拓くべき時が来ました。信頼できる技術パートナーとともに、この変革を実現し、共に未来を築きましょう。

アシアルはデジタル学生証を実現するソリューションとして「MyCampus」を提供しています。「MyCampus」はデジタル学生証の導入効果を高める機能が充実しています。教務システムやLMSなど既存システムとの柔軟な連携や、QRコードやNFCでの入退室管理、MyCampusビーコンを設置することで出席管理も実現できます。デジタル学生証が大学ポータルアプリとして運用できることで、学生証をデジタル化するメリットを最大限活用することができます。デジタル学生証に興味がある方は、ぜひお問い合わせください。

デジタル学生証がポータルアプリにもなる「MyCampus」のご案内資料もあわせてご覧ください。

【事例セミナー】大和大学 様

「デジタル学生証導入で学生や大学はどう変わるのか!?」

「デジタル学生証は聞いたことがあるが、具体的に大学でどのように運用されているのか」「デジタル学生証の導入で大学教職員は、具体的にどんな課題が解決されるのか」…等、気になるポイントを既にデジタル学生証をご導入されている「大和大学」様をお招きして導入背景からお話しいただきました。

アーカイブ動画を視聴した大学職員様の声

・デジタル学生証を実際に導入した大学の話なので有意義でした

・メリットとデメリットどちらの観点からも話が聞けて参考になる

・具体的な事例なので本学での展開可能性を考えることができました

・本学が抱えている悩みがある程度解消されました

関連記事

- 取り巻く環境の変化により、大学は時代に即した迅速な変革を求められています。本記事では、「デジタル学生証」を起点とした大学DXが、どのように社会全体に価値を提供し、大学のブランディング強化に寄与するのかを解説します。

- 社会全体のデジタル化が進み、「デジタル学生証」の普及が拡大しつつあり、大学にもこうした変化への迅速な対応が求められています。本記事では、「デジタル学生証」の導入に伴う不安や懸念点を整理し、それらを解消するためのポイントを解説します。

- スマートフォンの普及と社会全体のデジタル化を背景に、学生証のデジタル化が注目されています。本記事では、従来の物理カード型学生証の課題を整理し、デジタル学生証が学生と職員にもたらすメリットを調査します。

- 社会のデジタル化が進む中「デジタル学生証」の普及は避けられない流れとなっており、大学DXを進める上で早期に準備を整える必要性が高まっています。本記事では、「デジタル学生証」が物理カードの代替として十分な機能を備えているか調査します。

- 身分証明書のデジタル化やスマホアプリ化が進み、社会生活が便利で効率的に変わってきました。本記事では、国内外の状況や政府の取り組みについて解説します。大学DXを推進する読者に向けて「デジタル学生証」への布石となるマイナンバーカードの学生証利用にも触れていきます。

- デジタル学生証は、学生の利便性向上から大学の業務効率化、データ活用までをカバーする重要なツールです。また、多くの大学でDXを後押しする重要な起爆剤となります。本記事では、その概要から具体的な導入事例、課題と対策、大学DXとの関連性まで徹底解説します。

- 大学公式アプリは急速に普及しており、時間割管理やお知らせ配信といった基本機能から、AIを活用した学習支援まで、その機能は日々進化しています。本記事では、大学公式アプリの主な機能やメリットなどついて詳しく解説します。

- 大和大学は、全国に先駆けて2024年4月にアシアルの開発する「デジタル学生証」を導入し、大きな成果を上げています。本記事では、その成功事例を基にした取り組みをまとめています。