大学DXナビ

「デジタル学生証」は物理カードの代替となり得るのか?代替以上の価値をもたらすデジタル化の可能性

社会のデジタル化が進む中「デジタル学生証」の普及は避けられない流れとなっており、大学DXを進める上で早期に準備を整える必要性が高まっています。本記事では、「デジタル学生証」が物理カードの代替として十分な機能を備えているか調査します。

従来の学生証と「デジタル学生証」普及の流れ

従来の学生証から「デジタル学生証」へ

従来の学生証とは、主にプラスチック製のカード型で、帯状の磁気ストライプのあるタイプやICチップという小型の電子機器が組み込まれたタイプがあります。いずれのタイプも発行コストやセキュリティ面、環境負荷といったいくつかの課題を抱えています。

この課題を解決する上で注目されているのが、スマートフォンのアプリとして提供される「デジタル学生証」です。世界中の高等教育機関で活用が進んでおり、国内でもその動きが少しずつ広がっています。例えば、金沢大学、慶應義塾大学、周南公立大学、東洋大学、大和大学、琉球大学ではデジタル学生証の利用や実証実験が先進的に進められています。

「デジタル学生証」の普及の流れ

2024年11月には、NII(国立情報学研究所)とフェリカネットワークスによる、国内のデジタル学生証の標準化を目指した実証実験が発表されました。モバイル運転免許証で採用されるmdoc(Mobile Document:モバイルデバイスに保存される資格証明書、ISO/IEC規格に準拠)という技術が採用されています。国内の複数大学が参加し2025年1月からの予定で実施されます。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000086212.html)

国内外で、学生証に限らず身分証明書のデジタル化やモバイル化の大きなうねりが起こり様々なシーンに変化をもたらしています。(関連する情報は「デジタル学生証も例外ではない?デジタル化・スマホアプリ化が進む身分証明書」をご覧ください。)

こういった動向を踏まえると、「デジタル学生証」の普及は避けられない流れで、今後さらに加速することが予想されます。大学DXを推進する上で、早期に準備を整えることが重要です。

そこで、物理カードの利用シーンが「デジタル学生証」でどの程度代替可能なのか、具体的に調査していきたいと思います。

従来の学生証に必須の機能とは

物理カードの学生証の主な利用シーンとしては以下があげられます。

身分証明・本人確認のための提示

| 学内外での本人確認や身分証明 | 大学窓口、セミナーや講演といった学内イベントへの参加、学外での学割適用(映画館、美術館など)、学生イベント参加、各種の会員登録といったシーンで学生証を物理的に提示して利用します。 |

| 試験時の本人確認 | 学生証を机の上に置き、本人確認が行われます。 |

学内システムとの情報連携

| 出席管理 | 授業への出席時にカードを読み取りシステムに出席情報を登録します。 |

| 施設への入退館 | 図書館、ジムなどの学内施設の入退館時にカードを読み取りアクセス制御とシステムへの記録を行います。 |

| 図書貸出 | 図書の貸出時にカードを読み取り、貸出情報の登録を行います。 |

| 各種証明書の発行 | 在学証明書、成績証明書、学割証といった大学による各種証明書を発行する際の本人確認に、大学窓口でカードの提示や発行機での読み取りを行います。 |

| 学割定期券購入時の通学証明 | 交通機関の学割定期券を購入する際、学生証や学生証に貼付した学割証を提示し証明書として利用します。 |

デジタル学生証の代替可能性の検証

従来の物理カードが使われていた各シーンについて「デジタル学生証」の代替可能性を検証します。

身分証明・本人確認のための提示

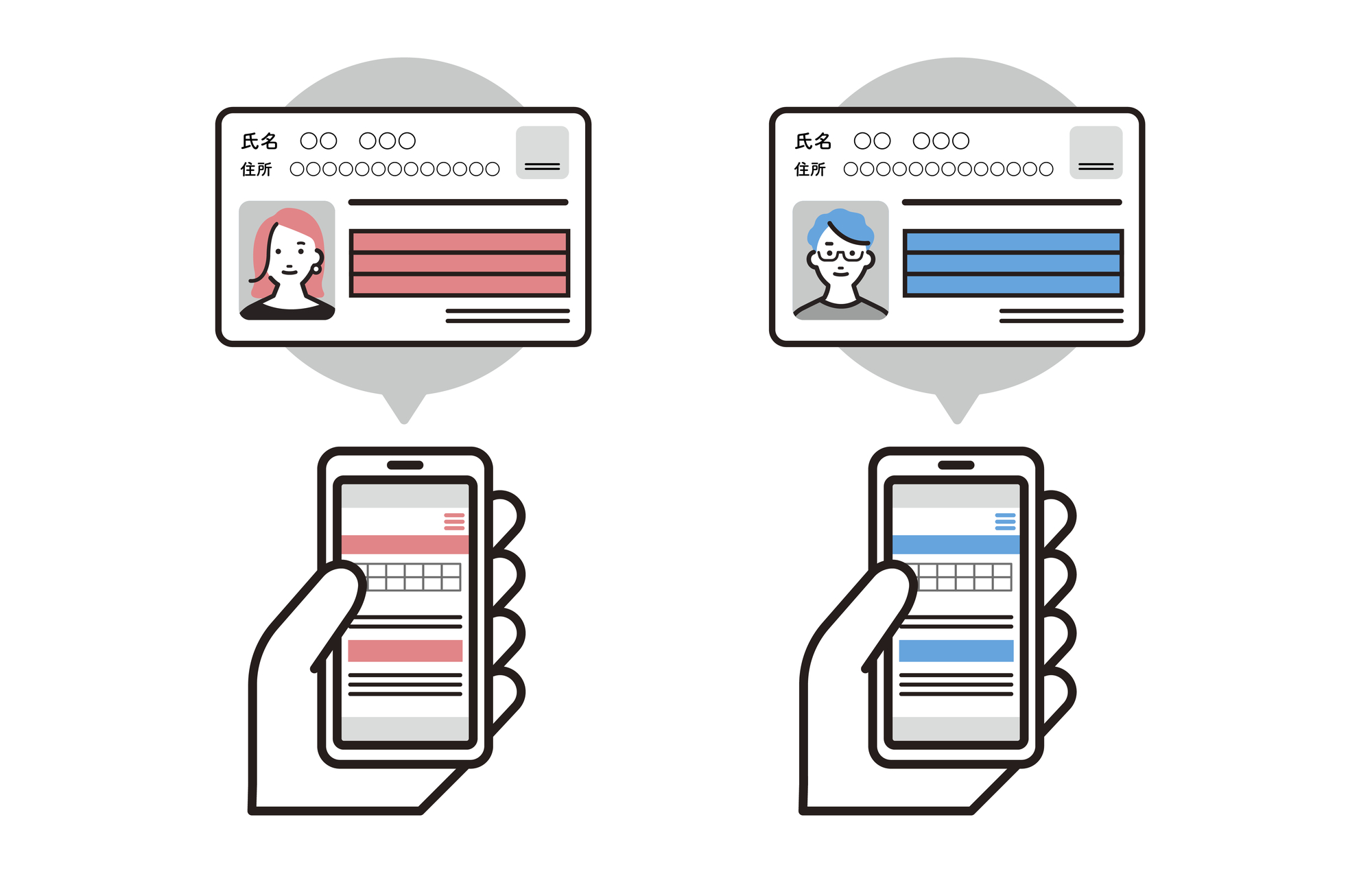

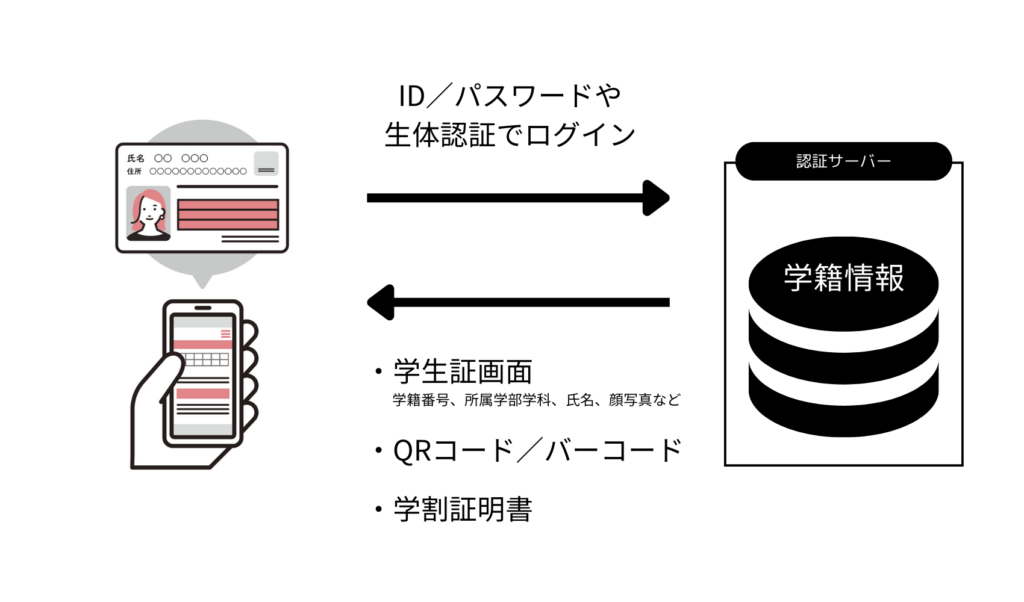

スマートフォンの学生証アプリで、ID、パスワード、または顔認証などによってログインを行います。ログインに成功すると、認証サーバーが保持する学籍番号、所属学部・学科、氏名、学生の顔写真、有効期限などの必要な情報を元に、学生証がスマートフォンの画面に表示されます。

このスマートフォンの「学生証」画面を物理カードと同様に提示して身分証明や本人確認を行うことが可能です。

学内外での本人確認や身分証明/試験時の本人確認

学内での利用は問題がないでしょう。試験時にはスマートフォンを机上に置くことで教員は本人確認が可能です。試験にスマートフォンを持ち込むことに懸念の声が上がるかもしれませんが、既に「デジタル学生証」を導入した大学から「机の上の決められた位置にスマートフォンを置くことで監視がしやすくなった」「机の下での不正操作を防げる」といった意見があり、むしろ改善が見られる点もあるようです。

学外での利用については「デジタル学生証」を物理カードと同等に本人確認書類として認めるかどうか、施設や組織の方針次第となります。ただ官民をあげてデジタル社会を加速させている流れから、利用できるシーンは確実に増加しています。

例えば2024年5月からは、マイナンバーカードの受け取りの本人確認書類として「デジタル学生証」の利用が可能になりました。また、多くの教育機関が加入する国立美術館のキャンパスメンバーズ(学生や教職員が学生証・教職員証の提示で該当展覧会を割引や無料で観覧できる会員制度)での利用も可能です。

懸念への対策 現状と今後の進展

一方で、スクリーンショットや画像の改ざんに対する懸念もあります。現時点ではデジタル学生証の画面自体を動的に更新する対策や、提示時にその場でアプリを起動してログインを求めるなどのセキュリティ対策が施されています。

しかし、現状は学内の認証サーバーで認証が行われており、学外での利用に関しては完全な解決策には至っていません。

そのような中、デジタル庁で、マイナンバーカード、運転免許証、各種資格証をmdoc技術を用いて発行管理する「mdoc発行管理システム」の実証実験が進められています。これはマイナンバーカードや運転免許証といった物理カードの機能をスマートフォンのアプリで実現する試みです。また、先ほど触れたように、NIIなどが進めるmdocによるデジタル学生証の標準化に向けた動きも進行しています。

今後、このような社会インフラが整備されると「デジタル学生証」内のデジタルIDも政府や信頼できる認証機関によって認証され、学外での本人性の証明がより確かなものにとなると考えられます。

学内システムとの情報連携

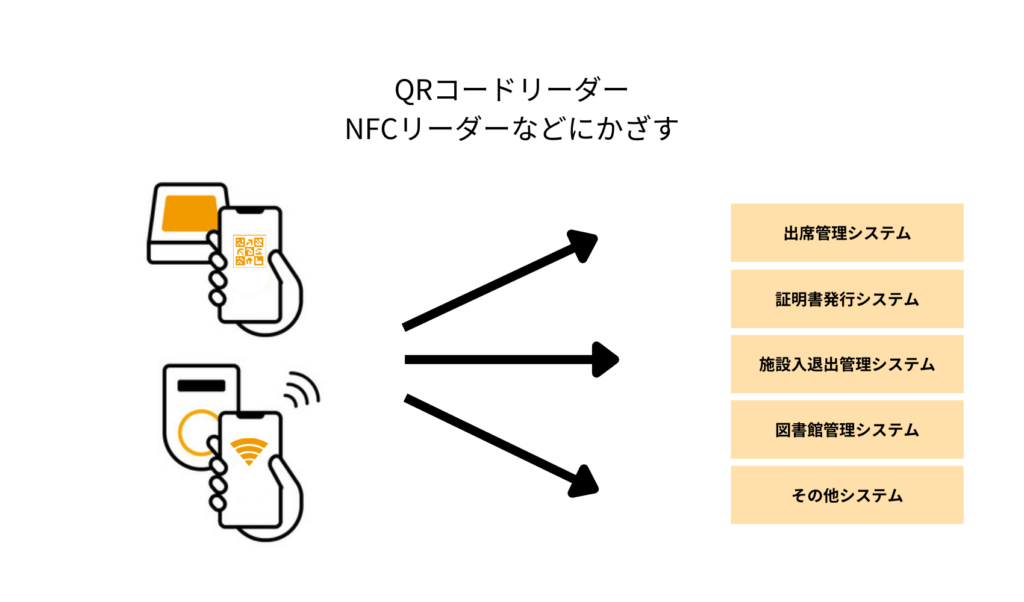

スマートフォンでログイン認証に成功すると、学生の識別や認証、アクセス制御に必要な情報を含むQRコードやバーコードが学生のスマートフォン画面に表示されます。不正利用を防ぐために有効期限を設けたり、電子署名を含めたりといった対策が施されます。スマートフォンをQRコードリーダーなどにかざすことで学内の各種システムとの情報のやりとりが可能になります。

出席管理、施設への入退館、図書貸出

授業への出席時は、出席管理システムに出席情報が登録されます。物理カードと比較しスマートフォンの貸し借りの方がハードルが高いので、不正な出席登録(例えば、欠席者に代わって出席登録をする)への対策になると導入済みの大学から評価されています。

教室や図書館、ジムなどの施設への入退館時には、施設の入退室管理システムでデジタル学生証のQRコード等を読み取り開錠が行われます。また、本や資料の貸出返却については、図書館管理システムの貸出記録が更新されます。

これらのシステムは大学によって異なりますが、既存のシステムと連携することで、「デジタル学生証」は、従来の物理カードと同等以上の利便性を提供することが可能です。また、使い慣れたシステムを活かせるということで、コストも抑えられ、学内の理解が得やすくスムーズな導入が期待できます。

*全てのシステムがデジタル学生証と連携できるわけではないため事前に調査が必要です。

学割定期券購入時の通学証明

JRの学割定期券を新規に購入する際には、通学証明書や通学定期券購入兼用証明書といった書類の提示が必要になり、「デジタル学生証」は認められていません。このようなケースでは学内の証明書発行機でスマートフォンをかざして必要な紙の書類を出力し対応します。現時点、「デジタル学生証」やデジタル版の証明書の利用については、鉄道会社やバス会社の方針に依存しています。

定期券購入時の混雑という社会課題の解決を目指し、2023年3月、「NTT西日本、関西学院大学、阪急電鉄による通学定期券購入などのDXに関する実証実験」が実施されています。学生が自宅からスマートフォンで通学証明の発行や通学定期券のオンライン予約を行い、券売機で通学定期券を購入できるサービスの有効性を測定しています。(https://www.ntt-west.co.jp/news/2303/230316a.html)

このような取り組みや社会インフラの整備が進展することで、「デジタル学生証」のさらなる可能性が広がり、より効率的で便利な社会の実現が期待できます。

物理カードの代替は十分可能、さらなる拡張性への期待

既に実運用を行っている先行事例を調査する限り、現時点においても「デジタル学生証」は現行の物理カードが持つ機能を十分に備えており、代替が可能であることが確認されました。

デジタル化が進む中、社会をとりまく様々なサービスやインフラがスマホアプリに対応し、スマートフォン1つで多くのことが完結する社会が当たり前の時代になっています。学生証を含む身分証明書もその一環で、デジタルネイティブの学生からは、物理カードではなくスマートフォンの「デジタル学生証」が圧倒的な支持を得ると考えます。

学内の各種サービスを統合する大学ポータルアプリは、学生に利便性や充実した学びを提供すると同時に、教育機関の効率的で効果的なサービス提供を可能にする重要なツールです。「デジタル学生証」を活用することで学生はスマートフォン1つでこの学内サービスを迅速に利用できるようになるのです。大学DXを推進する上で「デジタル学生証」は要となる重要な役割を果たします。

このように、デジタルインフラの整備が進む今後の社会では、物理カードでは実現が困難な機能の拡張や、ブロックチェーン(分散型の台帳にデータを安全に管理する仕組み)などによる高度なセキュリティ強化が求められます。これらは「デジタル学生証」でなければ対応できないと言えるのではないでしょうか。「デジタル学生証」は物理カードの代替のみならず、柔軟な拡張性で、今後の新たなニーズへ対応できる可能性を持っているのです。

まとめ

従来の物理カードの学生証が抱える課題を解決する上で「デジタル学生証」が注目され、国内外で普及が進んでいます。

物理カードの学生証には主に以下のよう利用シーンがあり、これらは全て「デジタル学生証」の機能で代替が可能であることを確認しました。

・学内外での本人確認や身分証明

・試験時の本人確認

・出席管理

・施設への入退館

・図書貸出

・各種証明書の発行

・学割定期券購入時の通学証明

デジタル化が進む社会ではサービスやインフラのスマホアプリ化によって、スマートフォン1つで多くのことが完結できるようになっています。「デジタル学生証」を含む身分証明書のスマホアプリ化も同様です。学生に利便性と充実した学びをもたらし大学の価値を高める大学ポータルアプリにおいても「デジタル学生証」の利活用が重要な役割を担います。

このように今後のデジタル化社会において、学生証にも柔軟な拡張性や高度なセキュリティ対策が求められるため、「デジタル学生証」の持つ可能性に期待が寄せられています。学生にとって魅力的な未来の学び環境を実現する大学DXの推進に欠かせない「デジタル学生証」、早期の準備が非常に重要です。

アシアルはデジタル学生証を実現するソリューションとして「MyCampus」を提供しています。「MyCampus」はデジタル学生証の導入効果を高める機能が充実しています。教務システムやLMSなど既存システムとの柔軟な連携や、QRコードやNFCでの入退室管理、MyCampusビーコンを設置することで出席管理も実現できます。デジタル学生証が大学ポータルアプリとして運用できることで、学生証をデジタル化するメリットを最大限活用することができます。デジタル学生証に興味がある方は、ぜひお問い合わせください。

デジタル学生証がポータルアプリにもなる「MyCampus」のご案内資料もあわせてご覧ください。

【事例セミナー】大和大学 様

「デジタル学生証導入で学生や大学はどう変わるのか!?」

「デジタル学生証は聞いたことがあるが、具体的に大学でどのように運用されているのか」「デジタル学生証の導入で大学教職員は、具体的にどんな課題が解決されるのか」…等、気になるポイントを既にデジタル学生証をご導入されている「大和大学」様をお招きして導入背景からお話しいただきました。

アーカイブ動画を視聴した大学職員様の声

・デジタル学生証を実際に導入した大学の話なので有意義でした

・メリットとデメリットどちらの観点からも話が聞けて参考になる

・具体的な事例なので本学での展開可能性を考えることができました

・本学が抱えている悩みがある程度解消されました

関連記事

- 取り巻く環境の変化により、大学は時代に即した迅速な変革を求められています。本記事では、「デジタル学生証」を起点とした大学DXが、どのように社会全体に価値を提供し、大学のブランディング強化に寄与するのかを解説します。

- 社会全体のデジタル化が進み、「デジタル学生証」の普及が拡大しつつあり、大学にもこうした変化への迅速な対応が求められています。本記事では、「デジタル学生証」の導入に伴う不安や懸念点を整理し、それらを解消するためのポイントを解説します。

- スマートフォンの普及と社会全体のデジタル化を背景に、学生証のデジタル化が注目されています。本記事では、従来の物理カード型学生証の課題を整理し、デジタル学生証が学生と職員にもたらすメリットを調査します。

- 身分証明書のデジタル化やスマホアプリ化が進み、社会生活が便利で効率的に変わってきました。本記事では、国内外の状況や政府の取り組みについて解説します。大学DXを推進する読者に向けて「デジタル学生証」への布石となるマイナンバーカードの学生証利用にも触れていきます。

- デジタル学生証は、学生の利便性向上から大学の業務効率化、データ活用までをカバーする重要なツールです。また、多くの大学でDXを後押しする重要な起爆剤となります。本記事では、その概要から具体的な導入事例、課題と対策、大学DXとの関連性まで徹底解説します。

- 大学公式アプリは急速に普及しており、時間割管理やお知らせ配信といった基本機能から、AIを活用した学習支援まで、その機能は日々進化しています。本記事では、大学公式アプリの主な機能やメリットなどついて詳しく解説します。

- 大和大学は、全国に先駆けて2024年4月にアシアルの開発する「デジタル学生証」を導入し、大きな成果を上げています。本記事では、その成功事例を基にした取り組みをまとめています。

- 交通、決済、行政、医療など、社会全般のデジタル化が加速し、本人確認のあり方も変化しています。身分証明のデジタル化が進む中、その流れは大学にも広がり、「デジタル学生証」の導入が進展しています。 「デジタル学生証」は、物理カードの機能を備えているのか、導入で大学教職員や学生は本当に便利になるのか?懸念点はないのか?新たにもたらされる価値とは何か?本記事ではこれらの疑問に対して解説します。