大学業務のデジタル化が進む中、学生対応の質向上と業務効率の両立が求められています。聖心女子大学では、2025年4月に本格稼働を開始した「AIチャットボット」が、初日から1日500名もの学生に利用され、高い満足度を記録。学生のニーズに応える導入前検証と現場でチューニング可能な運用が成果を支えています。導入の背景から展開の工夫までを、聖心女子大学 学務部長 兼 学生部長の道正(どうしょう)伸久様、管理部次長 兼 情報企画推進課長の鈴木広司様に伺いました。

「AIチャットボット」導入とその背景

導入の背景〜不可欠な業務効率化と環境変化

– 「AIチャットボット」導入のきっかけや背景を教えてください

道正 様: 大学は規模を問わず多岐にわたる業務を担いますが、本学も例外ではなく、限りのある経営資源の有効活用が求められています。そこで業務効率化が不可欠となり、AI技術の進展や大学向けFAQツールの登場を受けて、学生問い合わせ対応の多様化と効率化を目的にチャットボット導入の検討を始めました。

鈴木 様: フォームやメールで学生からの問い合わせを受け付けていましたが、件数の多さが大きな課題でした。特に4月や9月に集中し内容が重複するケースも非常に多く、職員の大きな負担でした。

道正 様: 加えてコロナ禍も影響し、窓口での対面質問が従来ほど身近ではなくなるなど、学生の行動に多様な変化が生まれる一方、「AIチャットボット」は普及が進み、抵抗なく使われるようになってきたということも背景にありました。

教職員混成チームでスタートしたプロジェクト

– 「AIチャットボット」の導入プロジェクトはどのようにスタートしたのですか?

道正 様: 本学には「教育改革等推進助成」という制度があります。学生の満足度向上や業務改善などに取り組むための教職協働による申請制度で、一定の予算措置のもとでスピーディーな検証を支援する仕組みです。

「AIチャットボット」のような新たな取り組みは、いきなり本格導入から始めるのは難しいため、この制度を活用して教職員混成チームで検証をスタートしました。通常の検討プロセスと比べて、学内の組織や会議体の壁を跨がる検討を柔軟に進められた点が大きなメリットでした。

– プロジェクトのメンバー構成について教えてください

道正 様: 教員と職員を合わせた8名のチームで当初はスタートしました。副学長やセンター長といった管理職教員に加え、学務部・学生部の責任者、情報企画推進や実務を担う部門からもバランスよく選出しました。

大学特有のニーズに対応、運用も連携もスムーズに

– PKSHA Technology ( パークシャテクノロジー)の「AIチャットボット」を採用されましたが、ベンダー選定についてもお聞かせください

鈴木 様: 2024年1月頃からチャットボットの調査を始め、最終的に3つのベンダーに候補を絞りました。そのうちのひとつが、PKSHA Technology社の製品です。各社にオンラインでの説明会を実施してもらい、プロジェクトメンバーで比較検討し採用を決めました。

– PKSHA Technology を選んだ理由を教えてください

鈴木 様: まず、大学での導入実績が豊富であったこと。加えて担当者が大学の文化をよく理解していたこと。そして最後に、「AI」の技術を活用している点も、今後の拡張性を見据える上で決め手となりました。

– ベンダーや製品の選定で大切なこと、振り返っていかがでしょうか?

道正 様: 「教育改革等推進助成」の採択が決まり業者を選定した後、約半年にわたり検証を行いました。この間、PKSHA Technologyさんとは定期的に打ち合わせを実施し、オペレーションやチューニングについて丁寧にレクチャーしてもらいました。

毎回、わかりやすいスケジュールと次のマイルストーンが提示されたことで、非常にスムーズに進行できたと感じています。信頼できるベンダーと密に連携できたことは、やはり大きな価値がありました。

鈴木 様: 実際に運用を始めてから振り返ってみても、チューニングを業務部門で行えるという点が大きなメリットです。もしIT部門でないと設定が難しいような仕様だったら、運用の負荷が大きな課題になっていました。製品選定時には、運用までを見据えることの重要性をあらためて実感しています。

道正 様: 実は私自身もチューニングを試してみたのですが、問い合わせ結果に反映される様子が意外と面白くて、つい夢中になってしまったほどです。

検証から本格稼働まで〜学生の声が後押しに

– 検証はどのように進めましたか?

道正 様: まず、「AIチャットボット」に登録するFAQの元となるデータの整備から着手しました。もともと本学では、FAQを冊子にまとめて活用しており、その蓄積データをベースにしました。データの精査には、主となる教務課、学生生活課のほか、留学支援、就職支援や1年次生サポートに対応するセンターの職員など、新たに7名が加わり、総勢15名の体制で取り組みました。

内容の重複を整理し、特に問い合わせの多いものや学生に確実に情報を届けられる、内容が固定されているFAQを厳選し、最終的に約250件に絞って登録しました。授業や入試に関する質問などは、偏りや誤りのない回答が特に求められる領域であるため、初期段階ではあえて除外する判断をしました。

– 実際にデータ整備やチューニングを担当したメンバーの方々のご様子はいかがでしたか?

道正 様: 夏休みの期間を使って、集中的に作業を進めました。みなさん本来の業務と並行しての参加でしたが、学生の満足度向上に直結する取り組みであることから、非常に前向きに取り組んでくれました。

– 学生の皆さんにも検証に協力してもらったそうですね

鈴木 様: はい。検証環境は教職員のみがアクセス可能なクローズドな状態でしたが、学生の意見は非常に重要だと考え、検証期間の終わりごろに約1週間、学生にも実際に使ってもらいました。

道正 様: 対象は、学内の役員会に所属する10名の学生です。はじめに、質問のカバー範囲、操作方法などを丁寧に説明し、実際に検証用のサイトを使ってもらいました。あくまで検証段階であることを理解してもらったうえで、使用感や改善点など、率直な意見を聞かせてもらうことを重視しました。

結果的には、10名全員が今後の導入に前向きな回答をしてくれました。

理由としては、

「窓口に行くほどでもない小さいことも聞けるのが便利」

「24時間つながる点が便利」

「わざわざ窓口に行かなくてよいのが便利」

といった好意的な声が寄せられました。

鈴木 様: この学生の反応が、本格導入を判断する大きな後押しとなりました。やはり、実際に使う学生の声を聞けたのは非常に大きな意義がありました。

導入初日からの大反響、利用者の声と成果

本稼働初日からの3日間、1日あたり500名が利用

– 本格稼働の初日から3日間、1日500名の利用がありましたが、成功の要因をどう分析されていますか?

鈴木 様: 「AIチャットボット」をどこに配置するかは、成功の大きなポイントだったと考えています。本学では「Sophie(ソフィー)」という教学支援システムを学生が日常的に利用しており、履修登録や授業情報の確認などを行っています。そこで、この「Sophie」のログイン後のページにチャットボットへの導線を設け、学生が自然にアクセスできるようにしました。

– その他に工夫された点はありますか?

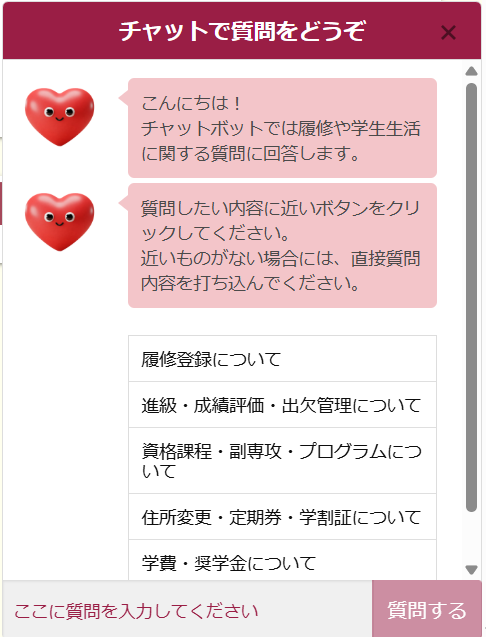

道正 様: チャットボットの画面冒頭には、「どのような質問に対応しているか」を明記し、利用者がチャットボットによる質問の対象範囲がわかるようにしています。さらに、「履修登録」「進級・成績評価・出欠管理」などカテゴリ別にボタンを用意し、利用者がフローに沿って操作することで、より的確な回答へと導くシナリオ設計を工夫しました。この設計は、検証フェーズの段階から時間をかけて丁寧に作り上げたポイントのひとつです。

運用4ヶ月で見えた成果と背景にある工夫

– 運用を開始して4ヶ月目になりますが、効果はいかがでしょうか?

道正 様: 学生の利用状況データを見ると、全体の約32%が平日の夜間、10%が土日に利用されています。これは、大学が閉まっている時間帯にも不明点を解決できていて「知りたいときにすぐ解決できる環境」が整いつつあると分析しています。

鈴木 様: 職員からは、「導入以前は時期によって学生からの問い合わせ対応に1日中追われることもあったのが、現在は大幅に緩和された」と聞いています。確保できた時間の一部は、AIチャットボットのチューニング作業に活用しており、さらなる精度向上にもつながっています。

道正 様: 以前は窓口や問い合わせフォームで月に約880件の問い合わせを受けていましたが、5月以降のチャットボットの月間利用件数はおおむね1,000件前後となっており、ある程度の問い合わせがチャットボットで対応可能になってきたと感じています。もちろん、対面でなければ対応できないケースもありますが、重複する問い合わせが明らかに減少しているようです。

– 実際のお声や反応は届いていますか?

道正 様: これまでのところ、ネガティブな声は特に寄せられておらず、利便性が高まったので「導入されてよかった」という学生の声も寄せられています。また、チャット終了時に「満足」「不満」のアンケートを実施しており、「満足」と回答する割合が概ね50%を超えている状態です。これが、PKSHA Technologyさんによると満足度を示すひとつの基準になるようですが、今のところ安定していて私たちも手応えを感じています。

– 今後の課題や工夫している点はありますか?

鈴木 様: 「AIチャットボット」で対応できる質問数は250件に限定しているため、すべてに対応できるわけではありません。また、教学支援システムとは別に大学ポータルも存在しており、情報が分散してしまっているという課題もあります。そこで、チャットボットが返す回答には適切なリンクを添えることで、参照すべき情報にスムーズにアクセスできるよう工夫しています。この「誘導する役割」も、利便性を高めている要因のひとつではないかと考えています。

次なる展開へ〜広がるAIチャットボットの可能性

– プロジェクトを振り返って率直なご感想をお聞かせください

道正 様: 「AIチャットボット」の導入で学生の満足度が向上するとともに、職員の業務が効率化され非常によかったと感じています。また、部署を超えた教職員混成チームで学生のために一体となって活動できた経験も非常に印象的でした。

鈴木 様: 私も効果を実感しており、導入してよかったと考えています。今回は入学や履修など、特に問い合わせが多い内容を中心に対応しました。今後は、ITに関する質問など、対象範囲を広げていけたらなと思っています。

– 最後に、次の展望やご計画についてお聞かせください

鈴木 様: 学内の情報に確実にたどり着けるよう、「AIチャットボット」の活用を今後も推進していきたいと考えています。また、メールが読まれない可能性も考えて、確実に情報を届ける手段としてのチャットボットの活用にも期待しています。学生が必ず目にする場所にチャットボットを配置し、たとえばイベント情報なども発信できれば、より効果的な活用となるのではないでしょうか。

道正 様: 現在は学内限定での運用ですが、将来的には公式Webサイト上で活用し、大学ブランディングの一環として、対外的な情報発信にもつなげていければと期待しています。大学を取り巻く環境は大きく変化しており、限られた経営資源の中で、効果的に成果を出すことが求められています。近年は、AIなどのテクノロジーも導入しやすくなってきましたので、大学と親和性の高いパートナー企業と連携しながら、新しい価値を創出していきたいと考えています。

道正 伸久 様

聖心女子大学 学務部長 兼 学生部長

鈴木 広司 様

聖心女子大学 管理部次長 兼 情報企画推進課長