大阪大学では、独自に開発した大学公式アプリ「マイハンダイアプリ」を学内外に公開するなど、DX(デジタルトランスフォーメーション)を積極的に推進しています。2025年1月には、国立大学最大規模となる約35,000名の学生及び教職員にデジタル身分証の交付を開始。さらに、JR西日本やデジタル庁と連携し、在学証明確認にマイナンバーカードを活用する先進的な実証実験にも取り組んでいます。今回は、DX推進の中心となる大阪大学OUDX推進室の鎗水 徹 教授、釜池 聡太 准教授、情報推進本部の大平 健司 准教授をはじめとする関係者にお話を伺いました。

(2025年4月インタビュー)

大学DXを推し進める大阪大学

「新しい大学」を目指して教育、研究、経営の各分野でDXを推進

– 大阪大学の推進するDX計画について教えてください

鎗水 教授: 大阪大学では、中期目標期間に加え、さらにその先を見据えた経営ビジョンである、「OUマスタープラン2027」 に基づき、「新しい大学」を目指して教育、研究、経営の各分野でDXを推進しています。

具体的には、対面とオンラインを効果的に組み合わせたブレンデッド教育を支える学習環境の高度化を進めています。入学前から卒業後まで、学生の一意なデータを分析し、キャリア支援やカリキュラム設計に活用することで、一人ひとりが「なりたい自分」を実現できる仕組みを構築中です。

研究面では、環境の充実とあわせて、研究成果の即時オープンアクセス(論文が学術誌に掲載されると同時に、誰でも無料でインターネット上から読めるようにする公開方法)への対応を進め、より開かれた研究環境の実現を目指しています。

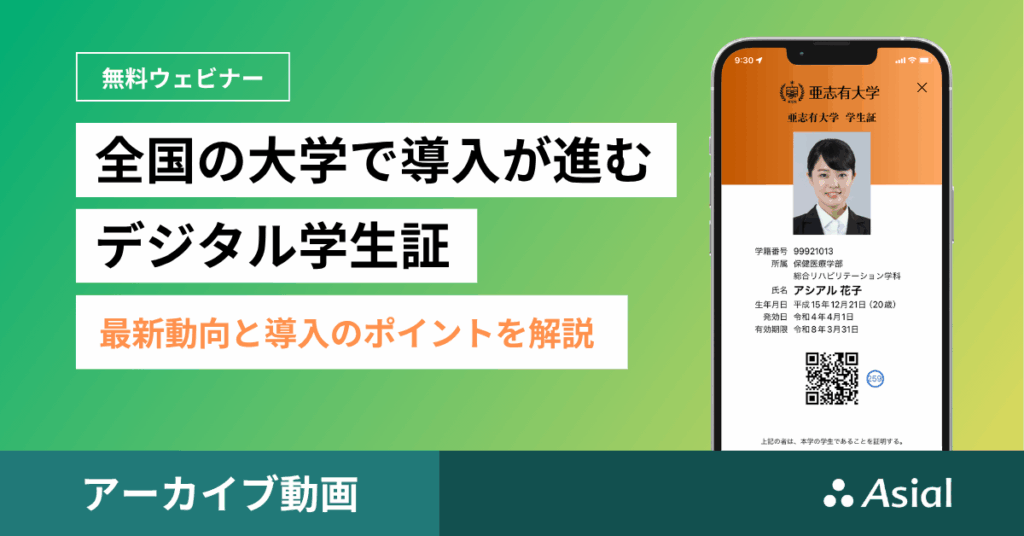

さらに、大阪大学版統合認証基盤「OUID(大阪大学統合ID)」の構築。これは、入学前の中高生や卒業生、保護者、地域の方々にもIDを発行し、大学の価値あるサービスを提供していくためのものです。また、2025年1月にはデジタル学生証/教職員証をリリースし、顔認証プラットフォームの構築も実現しました。これらもDX推進の重要な成果のひとつです。

デジタル学生証/教職員証の全学提供でDXを加速

– デジタル学生証/教職員証について聞かせてください

鎗水 教授: 大阪大学では以前から独自に「マイハンダイアプリ」というポータルアプリを開発してきました。グローバル対応(英語化)したデジタル学生証/教職員証の機能を開発することになり、「マイハンダイアプリ」に新たに追加しました。このデジタル身分証は、実は1年ほど前には開発が完了しており、学内でテストも行っていました。2025年1月に正式リリースし、現在は顔認証との連携も含めて活用が進んでいます。

– 1月スタートなのですね

鎗水 教授: この「1月スタート」が結果的に非常に良い判断でした。もし年度切り替え時期の4月にスタートしていたら、新規利用が集中してトラブルが起きやすくなっていたかもしれません。1月に導入したことで、比較的ゆったりとした滑り出しが可能になりました。

– デジタル学生証の普及状況はいかがですか?

釜池 准教授: 学生はスマートフォンを持っていることを前提に運用していますが、特に大きな問題は起きていません。普及率も非常に高く、特に新入生はほぼ全員がインストールしていると感じています。

デジタル身分証で事務作業の効率化、図書館利用の利便性向上を実現

– デジタル教職員証の導入で変化はありましたか?

釜池 准教授: これまでは部局ごとにバラバラの形式で教職員証を発行しており、磁気カードや紙、フェリカ対応カードなど、運用方法が統一されていませんでした。しかしデジタル身分証の導入により統一が図られ、事務作業の大幅な効率化が進みました。現場からの評判もとても良いです。

喜多 専門職員: 大阪大学には1万名ほどの教職員が在籍しており、異動も多いのが現状です。以前は異動のたびに各部局で新たに写真撮影、身分証発行という手間が発生していましたが、デジタル化によりその負担が一気に軽減され、非常に喜ばれています。

釜池 准教授: それから、図書館利用の利便性が大きく向上しました。これまで学生は磁気カードで入館・貸出ができましたが、教職員の場合は身分証の形式が統一されていなかったため、紙の「利用申請書」を毎回記入する必要がありました。それが今ではデジタル身分証や顔認証でも利用できるようになり、利便性が大きく改善されたと好評です。

顔認証で便利さを実感、効果が伝わることでスムーズに進むDX

– 図書館を始め学内施設では、顔認証が利用できるそうですね

鎗水 教授: はい。図書館では、デジタル身分証のQRコード、従来の磁気カード、そして顔認証の3つの手段に対応しています。学内全体では約40ヶ所で顔認証が利用されており、徐々に活用の幅が広がっています。地味ではありますが非常に便利で、学生や教職員だけでなく経営層にも「DXの効果」を実際に感じてもらえる良いきっかけになっています。スムーズにDXを進める上で、こうした体験はとても重要です。

スマホ1つでキャンパスライフを便利に、高まるポータルアプリへの期待

– 学生の皆さんの反応はいかがですか?

喜多 専門職員: 学生からは「近未来的だね」という感想もあり、評判は上々です。また「アプリに時間割を表示させる方法を教えてほしい」など具体的な問い合わせも寄せられており、しっかり活用されている様子がうかがえます。

中村 室長:大阪大学には、吹田・豊中・箕面の各キャンパス間を巡回するバスがあるのですが、「アプリでその時刻表を確認できるようにしてほしい」という要望も届いています。単なる身分証としてだけでなく、アプリへの期待が感じられます。

DX推進成功の秘訣

利用者視点の細かな配慮と工夫

–デジタル身分証や顔認証を安心して利用するためのセキュリティ対策はいかがでしょうか?

鎗水 教授: デジタル学生証の表示機能には、スクリーンショット対策として動的な要素を取り入れています。さらに、スクリーンショットは身分証明として無効である旨を、公式ホームページにも明記しています。

大平 准教授: ID/パスワードだけの認証はなるべく避けクライアント証明書やMFA(多要素認証)など、より強固な認証方式を採用しています。また、顔認証については、本人が明示的に承諾しない限り利用できないようにオプトアウトの仕組みを設けています。ただ、どんな技術を使うか以上に、「どの場面で使うか」をもとに最適な対策を考えることが大切だと考えています。「アプリを使ってもらう」ことが前提なので、利便性と安全性のバランスを大事にしています。

–学生、教職員の皆さんから非常に好意的に受け入れられていますね

鎗水 教授: はい。反発もありませんし、協力体制を築けていると思います。私たちは使用者へ導入説明をする際に「機能」ではなく、「その方にとってのメリット」を伝えることを心がけています。大学組織は、民間企業のように目的が1つではなく多様です。その分、部局や立場ごとの視点でメリットを、適切なタイミングで説明することが大切です。

喜多 専門職員: 情報推進部では、設計段階から関係者を集めて定例ミーティングを重ねてきました。現場の要望や譲れない条件を丁寧に吸い上げて、それをシステムに反映してきた結果だと思います。そうしないと、結局使ってもらえないですから。

中村 室長: 導入を決める側ではなくて、利用する側のことを考え、運用者の負荷にも配慮したバランスが重要です。学内の方のITスキルの向上もデジタル化には欠かせないので、そういった点にも力を注いでいきます。

スモールステップで段階的に進めるデジタル化

– 他にデジタル身分証を導入する上で大切な点があれば教えてください

鎗水 教授: 導入はスモールステップで進めることが重要です。大阪大学でも、従来の物理カードをすぐに廃止するのではなく、段階的にデジタル化を進めています。現在は物理カードと併用しながら、利用環境の整備を図っています。

– 実際の運用ではどのような工夫をされているのでしょうか

鎗水 教授: 公式ホームページでの情報発信に加え、近隣の交通機関や関係機関への周知を行っています。その結果、関西のほとんどの交通機関での学割定期券購入、キャンパスメンバーズ(国立博物館・美術館での割引制度)などのサービスではすでにデジタル身分証が活用されています。

ただ、試験の本人確認など、まだ対応が進んでいない領域もあります。こうした現状を踏まえながら、社会基盤としての環境整備を行い、アプリの実装範囲を段階的に広げていくことで、無理のない形で進展していくのが良いと思います。

社会基盤の整備に向け、大阪大学の考える役割

「当たり前」の社会基盤のための貢献

– デジタル庁・JR西日本と共同で、在学証明確認にマイナンバーカードを活用する実証実験にも取り組まれています。社会基盤の整備に向けたお考えをお聞かせください。

鎗水 教授: 例えば、学割定期券を買うのに紙の通学証明書が必要だったり、成績証明書を紙で発行してもらう必要があったりと、当たり前となっている不便をなくしたいと考えています。それらをすべてデジタル化し、研究大学として社会実装の先頭に立つことが私たちの役割です。JRさんとも連携しながら、そうした仕組みを支えるプラットフォームづくりにも取り組んでいきたいです。

釜池 准教授: デジタル証明を社会基盤として定着させるには、関わるプレイヤーも多岐にわたりますし、社会にきちんと認められなければ広がりません。だからこそ、そうした多様な関係者と連携して取り組み、「当たり前」の社会基盤として根づくよう、大学として貢献していきたいと考えています。最先端のことに挑戦できるのが大学の強みですから、社会基盤としての認知を広げていくことも大事な役割です。

大平 准教授: 社会実装が進み、認知が高まることで、今後は新たなニーズや課題が多く見えてくるのではないかと思います。そうしたときに、大学が持つ知見やネットワークを活かして応えていくことも重要な役割だと感じています。また「認証」という観点では、大学の中であればOUID、日本全体であればマイナンバーというように、場面によって「私であること」の証明者が異なります。将来的には、自己主権型アイデンティティ(SSI:Self-Sovereign Identity)、つまり「自分の情報を自分で管理し、必要なときに自分の意思で提示可能な仕組み」を、どう実現していくかという点にも取り組んでいきたいです。

「マイハンダイアプリ 」の進化と大学間システム共用の可能性

– 大学公式アプリ「マイハンダイアプリ」の今後の展望についてお聞かせください。

鎗水 教授: これまで大学では、部局ごとにそれぞれのシステムを個別に開発する傾向がありました。しかし、それでは非効率ですし、メンテナンスのコストも大きくなります。そこで今後は、それぞれのニーズを「マイハンダイアプリ」に集約し、スーパーアプリのような存在に進化させていきたいと考えています。

実は「大阪大学LINKS」という学外向けの交流イベントでこの取り組みを紹介したところ、学内の方々からも「マイハンダイアプリ」にこんな機能を載せてほしい」といった声が多く寄せられるようになりました。そうした意見をしっかり受け止め、関係者と連携しながら、さらに進化させていく予定です。

将来的には、「マイハンダイアプリ」だけで授業の受講ができたり、卒業生とのコミュニケーションがとれたりするなど、大阪大学に関するあらゆる情報が一元的に手に入る環境を目指しています。

– 他大学との連携という視点ではいかがでしょうか?

鎗水 教授: 最近では他大学からも非常に多くの問い合わせをいただいています。みなさん同じようなシステムを構築しようとしているのですが、それぞれが個別に開発するのではなく、システムは共用し合えばよいのではないかという考えが出てきました。大学間で教育・研究は切磋琢磨し、システムは協働するーーそうしたスタイルが今後の理想なのかもしれません。

大学DXは、学内の利便性向上だけでなく、社会基盤を支え、未来の社会を築く価値を持っているのだと、大阪大学の挑戦から改めて思いました。これからの社会における大学の役割が、ますます重要であることを実感しています。

鎗水 徹 教授

大阪大学 OUDX推進室 副室長 、D3センター DX研究部門長、キャリアセンター、大学院情報科学研究科 教授を兼任

釜池 聡太 准教授

大阪大学 D3センター DX研究部門、OUDX推進室 准教授を兼任

大平 健司 准教授

大阪大学 情報推進本部、D3センター セキュアプラットフォーム・アーキテクチャ研究部門 准教授を兼任

中村 太 室長

大阪大学 情報推進部企画課 課長、情報推進部デジタル戦略推進室 室長を兼任

喜多 真一 氏

大阪大学 情報推進部デジタル戦略推進室 専門職員

安田 菜摘 氏

大阪大学 情報推進部デジタル戦略推進室

大阪大学 https://www.osaka-u.ac.jp/

D3センター https://www.d3c.osaka-u.ac.jp/