大学のデジタル化が急速に進む中、統合認証基盤の重要性が増しています。この基盤は、シングルサインオンによる利便性の向上と、一元的なID管理によるセキュリティの強化を同時に実現します。本記事では、大学における統合認証基盤について、その基本的な概念から導入のメリット、直面する課題、具体的な活用事例まで、詳しく解説していきます。

統合認証基盤とは

統合認証基盤の定義と仕組み

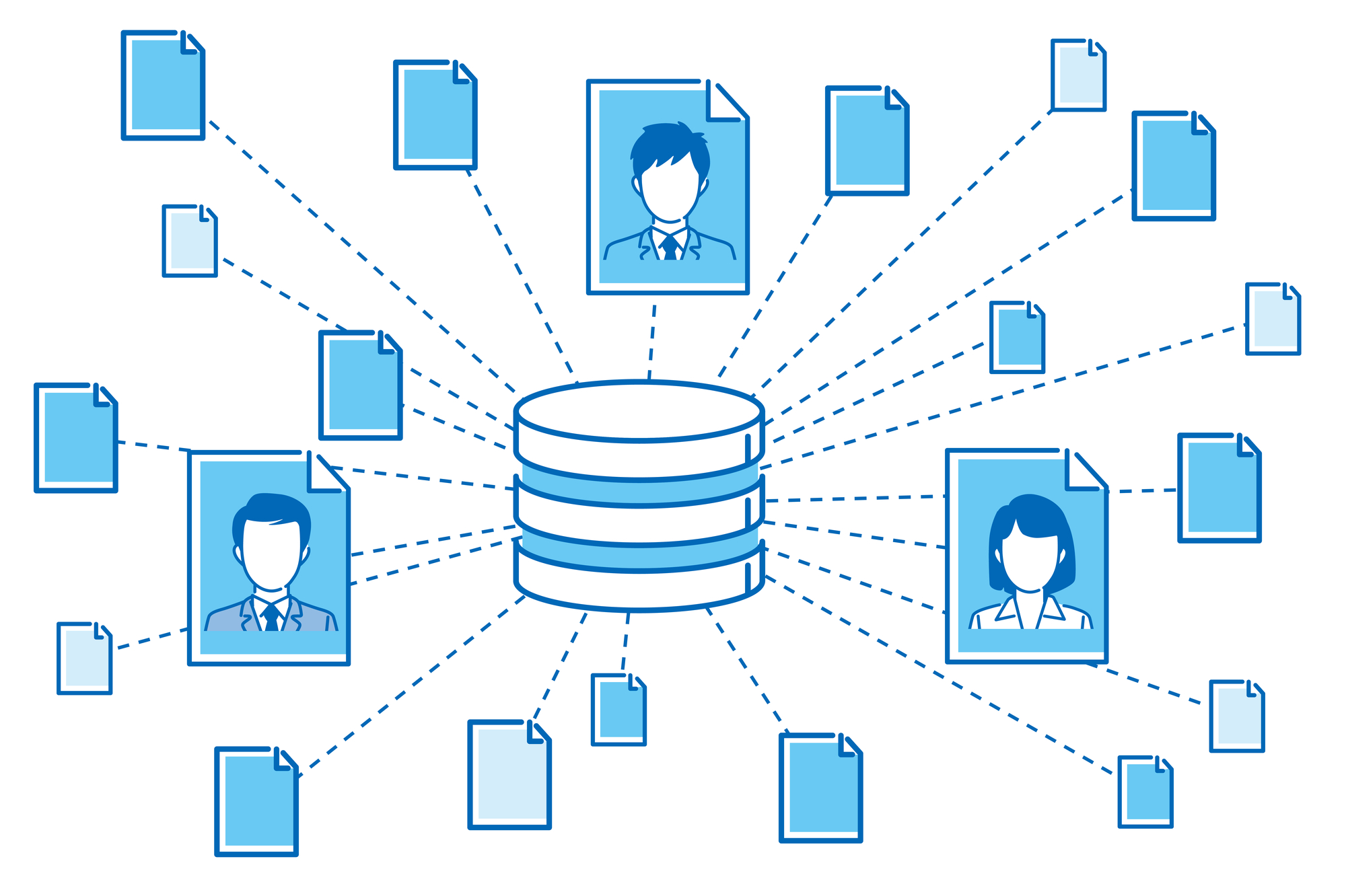

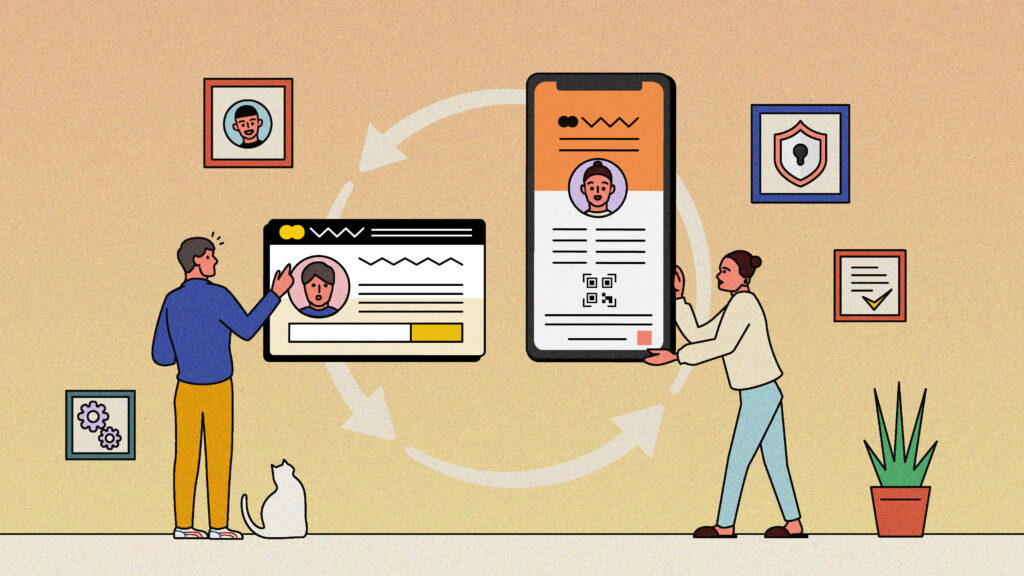

統合認証基盤は、組織内の複数のシステムやサービスに対するユーザー認証を一元的に管理する仕組みを指します。主に認証サーバーと各システムの連携によって実現されるこの仕組みでは、ユーザーが認証を行うと、認証サーバーがその情報を検証。その後、各システムに対して認証済みであることを伝達します。これにより、ユーザーは一度のログインで複数のシステムにアクセスすることが可能になります。

また、統合認証基盤はシングルサインオン(SSO)を実現し、ID管理の効率化を図る基盤となるため、SSO・ID管理と密接な関係にあると言えます。

大学におけるデジタル化の現状と認証の課題

近年、大学のデジタル化が急速に進んでいます。オンライン授業の普及、研究データのデジタル管理、クラウドサービスの活用など、様々な場面でデジタル技術が利用されています。しかし、このデジタル化に伴い、いくつかの課題も浮き彫りになってきました。

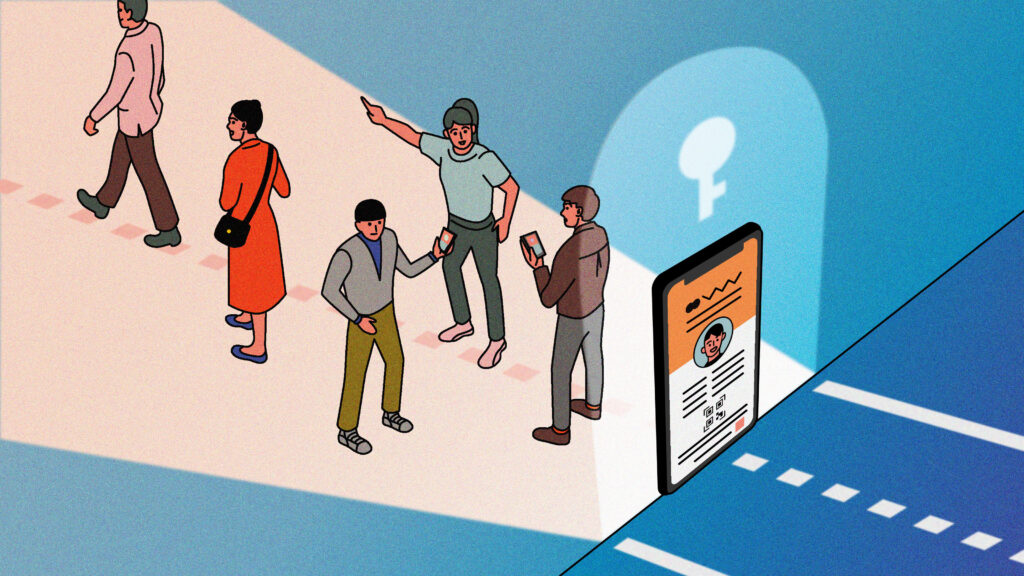

その一つが、複数のシステムやサービスに対する個別の認証管理です。ユーザーは各システムごとに異なるIDとパスワードを管理しなければならず、これは利便性の低下やセキュリティリスクの増大につながります。また、大学側も多数のアカウントを個別に管理する必要があり、運用負荷が高くなっています。

統合認証基盤導入の目的

統合認証基盤を導入する主な目的は、組織のデジタル環境を総合的に改善することにあります。まず、セキュリティ面では、一元的な認証管理によって不正アクセスのリスクを大幅に減らすことができます。同時に、ユーザー体験も向上します。一度のログインで複数のサービスにアクセスできるようになるため、利便性が格段に高まります。

運用面でも大きなメリットがあります。アカウント管理が一本化されることで、管理者の負担が軽減されます。さらに、アクセスログを一元管理できるようになるため、コンプライアンス対応がスムーズになり、組織全体のガバナンス向上にもつながります。

これらの目的を達成することで、組織のデジタル環境の質が全体的に向上し、業務や活動の更なる充実が期待できます。

シングルサインオンとID管理:統合認証基盤の核心

シングルサインオンの仕組みと利点

シングルサインオン(SSO)は、統合認証基盤の中核を成す機能の一つです。SSOを導入することで、ユーザーは一度の認証で複数のシステムやサービスにアクセスできるようになります。SSOの主な仕組みは、ユーザーが最初のシステムにログインし、認証サーバーがユーザーの認証情報を検証して認証トークンを発行します。その後、ユーザーが他のシステムにアクセスする際、認証トークンが自動的に提示され、各システムはそのトークンを確認してユーザーを認証済みとして扱います。

SSOの主な利点には、ユーザーの利便性向上、パスワード管理の簡素化、セキュリティの向上などがあります。ユーザーはひとつのパスワードだけを覚えればよくなるため、強力なパスワードの使用が促進されます。

一元的なID管理の重要性と方法

統合認証基盤におけるID管理は、ユーザーのアイデンティティ情報を一元的に管理することを指します。これには、ユーザーの基本情報(氏名、所属など)だけでなく、各システムへのアクセス権限なども含まれます。一元的なID管理の主な方法には、ディレクトリサービスの利用、IDプロビジョニング、ロールベースのアクセス制御があります。

ディレクトリサービスでは、LDAPなどのプロトコルを使用して、ユーザー情報を集中管理します。IDプロビジョニングでは、新規ユーザーの追加や権限変更を自動化します。ロールベースのアクセス制御では、ユーザーの役割に基づいて、適切な権限を自動的に付与します。これらの方法を適切に組み合わせることで、効率的かつ安全なID管理が可能になります。

IDライフサイクル管理の実現

IDライフサイクル管理は、ユーザーのアカウントを作成してから削除するまでの全過程を管理することを指します。大学環境では、学生の入学から卒業、教職員の採用から退職までの各段階でアカウントの状態を適切に管理する必要があります。

統合認証基盤を利用したIDライフサイクル管理では、新入生・新任教職員のアカウント一括作成、卒業・退職に伴うアカウントの無効化、休学・休職中のアカウント一時停止、所属変更に伴う権限の自動更新といった処理を自動化できます。これらの自動化により、人的ミスの減少やセキュリティリスクの低減が期待できます。

アクセス権限の集中管理と制御

統合認証基盤では、各ユーザーのアクセス権限を集中的に管理・制御することができます。これにより、必要最小限の権限付与(最小権限の原則)を実現し、情報セキュリティを強化することができます。アクセス権限の集中管理では、ロールベースのアクセス制御、属性ベースのアクセス制御、動的な権限管理といった機能が重要です。

ロールベースのアクセス制御では、ユーザーの役割(学生、教員、職員など)に基づいて適切な権限を付与します。属性ベースのアクセス制御では、ユーザーの属性(学部、学年など)に基づいて細かな権限制御を行います。動的な権限管理では、ユーザーの状況変化(進級、所属変更など)に応じて自動的に権限を更新します。これらの機能により、きめ細かなアクセス制御が可能になり、情報漏洩のリスクを最小限に抑えることができます。

大学への統合認証基盤導入のメリットと効果

セキュリティの強化:不正アクセス防止と情報漏洩リスクの低減

統合認証基盤の導入により、大学のセキュリティは大幅に強化されます。一元的な認証管理によって、不正アクセスの防止や情報漏洩リスクの低減が可能になります。具体的には、強力なパスワードポリシーの一元的な適用、多要素認証の導入による認証強度の向上、アクセスログの一元管理による不正利用の早期発見、アカウントのライフサイクル管理による不要アカウントの削減といった効果が期待できます。これらの対策により、大学の重要な情報資産を守ることができます。

利便性の向上:シングルサインオンによる操作性改善

シングルサインオン(SSO)の導入により、ユーザーの利便性が大幅に向上します。一度のログインで複数のシステムにアクセスできるようになるため、ユーザーのストレスが軽減されます。SSOによる主な利便性向上効果として、ログイン作業の簡素化、作業効率の向上、パスワード忘れの減少、モバイルデバイスからのアクセス改善などが挙げられます。これらの効果により、ユーザーの満足度が向上し、デジタルツールの積極的な活用につながります。

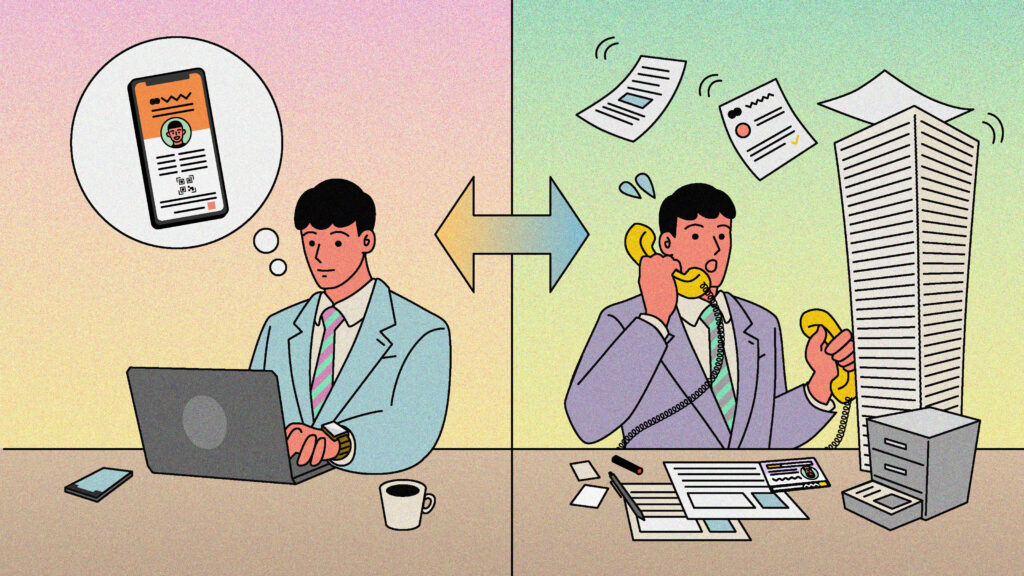

運用管理の効率化:アカウント管理の一元化と負荷軽減

統合認証基盤の導入により、大学の情報システム管理者の業務効率が大幅に向上します。アカウント管理が一元化されることで、管理作業の負荷が軽減されます。主な効率化効果として、アカウント作成・削除作業の自動化、パスワードリセット作業の削減、アクセス権限の一元管理による変更作業の簡素化、ユーザー情報の整合性維持の容易化などが挙げられます。これらの効果により、管理者はより戦略的な業務に時間を割くことができるようになります。

コンプライアンス対応:監査対応の容易化と透明性の確保

統合認証基盤の導入は、大学のコンプライアンス対応にも大きく貢献します。アクセスログの一元管理や権限付与の透明化により、各種監査への対応が容易になります。主なコンプライアンス対応の改善点として、アクセスログの一元管理による異常検知の容易化、権限付与履歴の明確化による監査証跡の改善、ポリシー適用状況の可視化、データ保護法制への対応強化などが挙げられます。これらの改善により、大学の情報管理の信頼性が向上し、社会的な評価の維持・向上につながります。

学術認証フェデレーション(学認)への参加

統合認証基盤の導入は、学術認証フェデレーション(学認)への参加を可能にします。学認は大学間の認証連携の仕組みであり、これにより学生や研究者は自大学のIDで他大学の電子ジャーナルなどにアクセスできるようになります。他機関との共同研究の円滑化や、学認対応クラウドサービスとの連携強化も期待できるでしょう。

さらに、セキュリティレベルの向上や管理負荷の軽減といった利点もあります。こうした効果により、大学の教育・研究活動は活性化し、国内外の学術コミュニティとの連携も強化されていきます。統合認証基盤は、まさに大学の学術活動全体を支える重要な基盤と言えます。

統合認証基盤導入における課題と対策

初期導入コストと運用コストの問題

統合認証基盤の導入には、初期投資と継続的な運用コストが必要です。大学の規模や既存システムの状況によって、これらのコストは大きく変動します。主なコスト要因には、初期導入費用、ライセンス料、運用人材の確保、システム更新費用などがあります。

対策としては、段階的な導入やクラウドサービスの活用、オープンソースソフトウェアの検討が効果的です。また、内部人材の育成と外部サポートの併用、長期的な計画立案と予算確保も重要です。これらの方策を適切に組み合わせることで、コストを最適化しつつ、効果的な統合認証基盤の導入・運用が可能になります。

既存システムとの連携と移行の難しさ

多くの大学では、すでに多数の情報システムが稼働しています。これらと統合認証基盤を連携させる際には、技術面と運用面で課題が生じます。主な問題として、認証プロトコルの相違、レガシーシステムとの互換性、データ移行の複雑さ、運用プロセスの変更などが挙げられます。

この問題を解決するためには、標準プロトコル(SAMLやOAuthなど)への計画的な移行が有効です。また、ミドルウェアの活用やシステム更新の検討、段階的な移行と十分なテスト期間の確保、関係部署との綿密な調整も重要です。こうした対策を適切に実施することで、スムーズな統合認証基盤の導入が可能になります。

ユーザー教育と運用ルールの整備

統合認証基盤の導入に伴い、ユーザーの利用方法や管理者の運用方法が変更されます。円滑な移行のためには、適切な教育と明確なルール整備が欠かせません。主な課題には、ユーザーの理解不足、セキュリティ意識の向上、運用ルールの不明確さ、緊急時対応の準備不足などがあります。

こうした課題へのアプローチとしては、分かりやすいマニュアルの作成や定期的な講習会の開催が効果的です。加えて、情報セキュリティ教育の強化、詳細な運用手順書の作成と定期的な見直し、インシデント対応訓練の実施なども重要です。これらの取り組みにより、ユーザーと管理者の両方が新しいシステムを適切に利用・運用できるようになります。

プライバシーとデータ保護の配慮

統合認証基盤では、ユーザーの個人情報や認証ログなどの機密情報を集中管理するため、プライバシーの保護とデータセキュリティの確保が極めて重要です。主な懸念事項として、個人情報の適切な管理、データ保護法制への対応、情報漏洩リスクの増大、アクセス権限の適切な設定などがあります。

この場合、アクセス制御の厳格化と暗号化の徹底が不可欠です。また、法令に基づいた個人情報保護方針の策定と遵守、定期的なセキュリティ監査の実施、最小権限の原則に基づいたアクセス権限の設定も重要です。

さらに、ユーザーに対して個人情報の取り扱いに関する透明性を確保し、必要に応じて同意を得るプロセスを整備することも大切です。これらの施策を適切に実施することで、プライバシーとデータ保護に配慮した統合認証基盤の運用が可能になります。

大学における統合認証基盤の活用事例

大和大学

大和大学ではActive Directory、Microsoft 365、Google Workspace等の各種サービス上にアカウントが独立して存在し、管理が煩雑化していました。IdP(Identity Provider:認証情報を提供する仕組み)導入にあたり、ユーザー数によらない課金体系、多要素認証、パスワードレス認証への対応を重視しています。比較検討の結果、ライセンス費用が不要で実績が豊富なオープンソースソフトウェア「KeyCloak」によるIdPの構築を行っています。

現在ではActive Directoryを元データとし、上記に挙げたサービスの他、図書システム、業務システム(サイボウズガルーン)、VDIシステム、証明書発行サービス等、様々なシステムとの接続を行っています。また、IdPを導入したことにより、My Campusを通じて各種システムにシームレスにアクセスすることができるようになったことで、学生の利便性についても大幅に向上しています。

まとめ

統合認証基盤は、大学のデジタル化推進に不可欠な技術基盤です。シングルサインオンによる利便性向上と、一元的なID管理によるセキュリティ強化を同時に実現します。クラウドサービスの普及や他機関との連携強化に伴い、その重要性は今後さらに高まるでしょう。

導入には初期コストや既存システムとの連携、ユーザー教育などの課題がありますが、適切な計画で対応可能です。大学の特性に合わせて活用することで、教育・研究活動の基盤として大きく貢献し、個々の学生や研究者に最適化された支援が実現できます。

また、大学のDX推進においても重要な役割を果たし、データ駆動型の意思決定やAIを活用した教育・研究支援の基盤となります。適切に実施することで、大学の教育・研究活動の質を向上させ、新たな価値創造につながる可能性を秘めています。

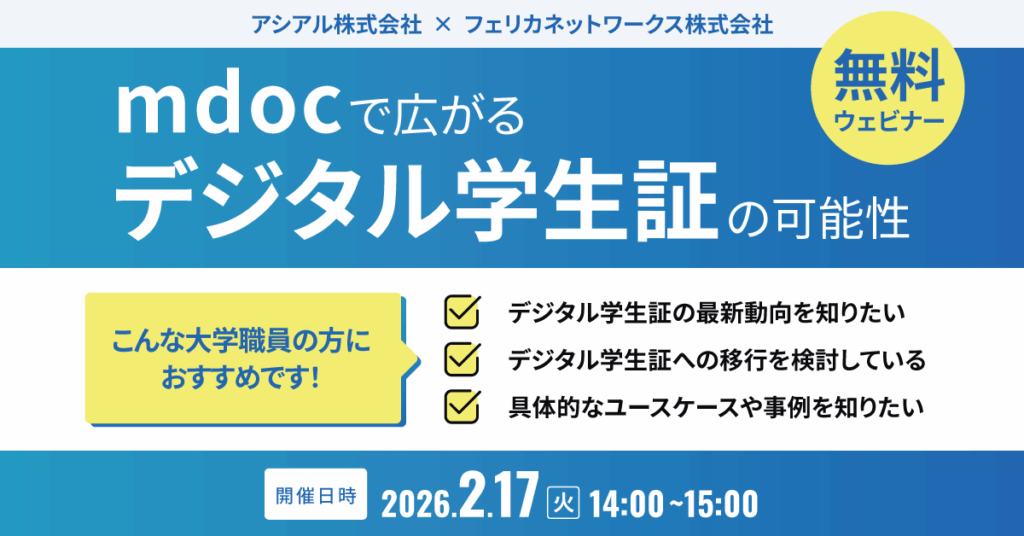

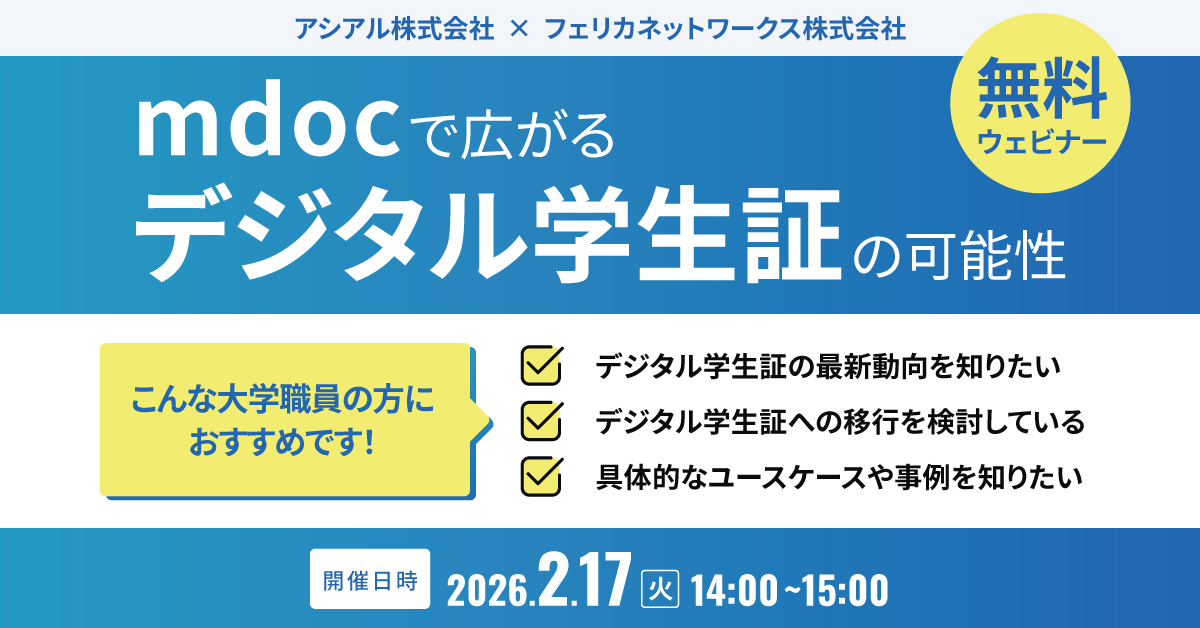

アシアルは高度な技術力と最新テクノロジーへの迅速な対応を強みとし、大学DXの実現に向けた包括的なソリューションを提供しています。統合認証基盤(IdP)導入支援も行っており、事前調査、コンサルティング、システム選定・導入から保守に至るまで、トータルなサービスを提供しています。

教育機関が抱えるDX推進に向けた課題を、テクノロジーで共創するアシアルのキャンパスDX支援のご案内資料もあわせてご覧ください。

この記事を書いた人

「大学DXナビ」とは?

デジタル技術で教育を革新する「大学DX」の情報を発信しています。大学DXの取り組み事例や課題解決策など、大学教育関係者必見の貴重な情報が盛りだくさんです。

アシアル株式会社について

アシアルは、情報技術の力を使って、世の中の人々や社会がより豊かになることを実現するエキスパート集団です。私たちの力を提供することで、クライアントやユーザー、学習者の「できること」を増やし、社会の可能性を広げていきたいと考えています。