デジタル技術とソーシャルメディアの急速な普及により、大学のコミュニケーション戦略は大きく変化しており、SNSは大学と学生、志願者、卒業生、地域社会を結ぶ重要な架け橋となっています。大学のSNS運用は単なる広報活動を超え、ブランディングや学生募集、コミュニティ形成において戦略的に重要な役割を果たしています。本記事では、大学のSNS運用の意義から具体的な戦略、成功事例まで、包括的に解説します。

大学SNS運用の意義と効果

SNSは大学の未来を変える可能性を持っています。認知度向上、学生募集、コミュニティ形成など、SNS運用がもたらす多様な効果を探ります。

ブランディングと認知度向上への貢献

大学のSNS運用は、ブランディングと認知度向上に大きく貢献します。SNSを通じて大学の特色や強みを効果的に発信することで、潜在的な志願者や社会全体に対して大学の魅力をアピールできます。例えば、ユニークな研究成果や学生の活動、キャンパスの魅力的な風景などを定期的に投稿することで、大学のイメージを具体的に伝えられます。

また、SNSの双方向性を活かし、フォロワーとの対話を通じて大学の人間味や親しみやすさを表現することも可能です。こうした取り組みにより、大学のブランド価値を高め、より多くの人々に認知されるチャンスが生まれます。

学生募集におけるSNSの役割

SNSは学生募集において極めて重要な役割を果たします。現代の高校生にとって、SNSは日常的な情報源の一つであり、大学選びにおいても大きな影響力を持っています。SNSを通じて、大学の雰囲気や学生生活、学部・学科の特徴などをリアルタイムで発信することで、志願者の興味を引き、大学への理解を深めることができます。

オープンキャンパスや入試説明会などのイベント情報をSNSで告知することで、より多くの参加者を集めることも可能です。さらに、在学生や卒業生の声をSNSで紹介することで、志願者に具体的なイメージを持ってもらい、志願につなげることができます。

コミュニティ形成と帰属意識の醸成

SNSは大学コミュニティの形成と帰属意識の醸成に大きく寄与します。学生、教職員、卒業生、さらには地域社会を巻き込んだ形でSNSを運用することで、大学を中心とした強固なコミュニティを形成できます。例えば、学内イベントの様子や学生の成果を共有することで、大学への誇りや一体感を醸成できます。

また、卒業生の活躍を紹介することで、在学生のモチベーション向上や卒業生の大学への愛着心の維持につながります。さらに、SNSを通じて学生同士の交流や情報交換の場を提供することで、オンライン上でのコミュニティ形成を促進し、大学への帰属意識を高めることができます。

大学SNS運用の戦略と実践テクニック

効果的なSNS運用のカギは、明確な戦略と実践的なテクニックにあります。ここではターゲット設定からコンテンツ制作、運用体制などについて解説します。

ターゲット層の明確化と適切なプラットフォーム選択

効果的なSNS運用の第一歩は、ターゲット層の明確化と適切なプラットフォームの選択です。大学のSNS運用において、主なターゲットは高校生や保護者、在学生、卒業生、そして地域社会などが考えられます。

それぞれのターゲットに合わせて、使用するSNSプラットフォームを選択することが重要です。例えば、若年層へのアプローチにはInstagramやTikTokが効果的かもしれません。一方、より幅広い年齢層に向けては、FacebookやTwitterが適しているでしょう。また、LinkedInは卒業生や企業とのつながりを強化するのに有効です。ターゲットの利用傾向や特性を十分に分析し、最適なプラットフォームを選択することで、効果的な情報発信が可能になります。

大学の魅力を引き出すコンテンツ企画と制作方法

大学の魅力を効果的に伝えるコンテンツ企画と制作は、SNS運用の核心部分です。まず、大学の特色や強みを明確にし、それらを様々な角度から紹介するコンテンツを企画します。

例えば、ユニークな研究プロジェクトの裏側、学生の日常生活、キャンパスの四季折々の風景、著名な教授陣のインタビューなどが考えられます。視覚的に魅力的なコンテンツが重要であり、高品質な写真や動画の活用が効果的です。また、ストーリー性のある連載コンテンツや、フォロワーの興味を引く質問形式の投稿なども有効です。さらに、ライブ配信を活用して、オープンキャンパスや講義の様子をリアルタイムで伝えることも、大学の雰囲気を直接的に伝える良い方法となります。

コンテンツ制作においては、一貫性のあるビジュアルスタイルや話調を維持することで、大学のブランドイメージを強化できます。

学生・教職員を巻き込んだ運用テクニック

SNS運用を効果的に行うためには、学生や教職員を巻き込んだ運用が鍵となります。学生をSNSアンバサダーとして起用し、彼らの視点から大学生活を紹介してもらうことで、より親近感のある情報発信が可能になります。

例えば、学生による日常のキャンパスライフや、サークル活動、留学体験などのレポートは、高校生にとって大学をイメージしやすい貴重なコンテンツとなります。また、教職員による専門分野の解説や研究紹介は、大学の学術的な魅力を伝える上で効果的です。さらに、学生や教職員が運営するSNSアカウントと大学公式アカウントが連携することで、多角的な情報発信が可能になります。ハッシュタグキャンペーンを実施し、学生や教職員の投稿を促進することも、大学コミュニティの活性化につながります。

このように、大学全体を巻き込んだSNS運用を行うことで、より豊かで多様なコンテンツを継続的に提供できます。

SNS運用における注意点とリスク管理

SNSの力を最大限に活かすには、適切なリスク管理が不可欠です。ここでは個人情報保護から危機管理まで、注意すべきポイントを解説します。

個人情報保護とプライバシーへの配慮

大学のSNS運用において、個人情報保護とプライバシーへの配慮は最重要事項の一つです。学生や教職員の写真や情報を投稿する際は、必ず本人の同意を得る必要があります。特に未成年の学生に関しては、保護者の許可も必要となる場合があります。また、キャンパス内の写真を投稿する際も、背景に写り込む人物のプライバシーに配慮が必要です。

SNSの設定においても、個人情報の取り扱いに関する方針を明確にし、フォロワーに対して適切に情報を開示することが重要です。さらに、SNS運用に携わるスタッフに対して、個人情報保護とプライバシーに関する定期的な研修を実施することで、リスクを最小限に抑えることができます。

炎上リスクへの対策と危機管理

SNS運用において炎上リスクは常に存在し、適切な対策と危機管理が必要不可欠です。まず、投稿内容の事前チェック体制を整え、誤解を招く可能性のある表現や不適切な内容を排除することが重要です。また、複数の目で確認するダブルチェック体制を敷くことで、ミスを未然に防ぐことができます。万が一、炎上が発生した場合に備えて、迅速な対応フローを事前に策定しておくことも重要です。

具体的には、問題の把握、投稿の削除や訂正、公式声明の発表などの手順を明確にしておきます。さらに、定期的に危機管理シミュレーションを実施し、スタッフの対応力を高めることも効果的です。炎上時には、誠実かつ迅速な対応が求められますが、感情的にならず、冷静に事実を伝えることが重要です。

著作権と肖像権に関する留意点

SNSでのコンテンツ発信において、著作権と肖像権の問題は特に注意が必要です。大学のSNS運用では、学術的な内容や研究成果を扱うことも多いため、他者の著作物を無断で使用しないよう細心の注意を払う必要があります。写真や動画、音楽などを使用する際は、必ず著作権者の許可を得るか、適切なライセンスの下で使用します。

また、学生や教職員の写真を掲載する際は、肖像権に配慮し、必ず本人の承諾を得ることが重要です。特に、イベントや講義の様子を撮影・投稿する場合は、参加者全員に事前に告知し、同意を得る必要があります。さらに、大学独自のコンテンツを制作する際も、著作権の帰属を明確にし、適切に管理することが求められます。

これらの点に留意することで、法的リスクを回避し、安全かつ効果的なSNS運用が可能になります。

大学のSNS活用事例

近畿大学

近畿大学のSNS運用は、その独自性と地道な取り組みで注目を集めています。大学の広報室が主導し、外部の広告会社に頼らず自分たちでコンテンツを考案・制作するアプローチが特徴的です。

SNS戦略の中心となっているのが、「近大マグロ」を軸としたコンテンツマーケティングです。単なる研究成果にとどまらず、大学全体のアイデンティティを象徴するブランドとして巧みに活用しています。この成果として、11年連続で志願者数日本一を実現しており、効果的なSNS戦略が大学の認知度向上と魅力的なイメージ形成に大きく寄与しています。

X(@kinkidaigakuPR)

近畿大学の公式Twitterアカウントでは、大学の研究力や革新性をアピールしています。また、休講情報やキャンパスライフに関する投稿、大相撲で優勝したOBの話題など、多様なコンテンツを提供しています。ユーザーからのリプライにまめに返信するなど、双方向のコミュニケーションを重視した運用により、4万人を超えるフォロワー数を獲得し、大学ランキングで上位に入る成果を上げています。

Instagram (kindaiuniversity)

Instagramアカウントでは、「学生スナップ」を中心とした投稿戦略を採用しています。学生の日常生活や大学イベントの様子を視覚的に魅力的に伝えることで、現役学生だけでなく、その友人や知人にもフォローしてもらえるよう工夫しています。これにより、潜在的な入学希望者を拡大しています。

YouTube(KINDAI UNIVERSITY)

YouTubeチャンネルでは、大学紹介動画、研究成果の解説、学生生活の紹介など、多彩な動画コンテンツを提供しています。特に、「おもろい」企画を視覚的に表現した動画は、従来の大学のイメージを覆すような内容で話題を呼び、若者の間で「面白い大学」「革新的な大学」としてのイメージ確立に貢献しています。

東京大学

東京大学は、国内トップクラスの研究・教育機関としてのブランドを活かし、SNSでは学術研究の最新成果や教育活動を中心に発信しています。様々なプラットフォームを活用し、多様な層への情報発信に取り組んでいます。

X(@UTokyo_News)

東京大学の公式X(旧ツイッター)アカウントでは、大学のニュースや研究成果をリアルタイムで発信しています。即時性の高い情報提供により、学生、研究者、一般市民との迅速なコミュニケーションを実現し、大学の透明性と開放性を高めています。

Instagram(utokyo_pr)

Instagramアカウントでは、キャンパスの風景や建物、季節の様子など、大学の環境を視覚的に魅力的に伝える投稿が多く見られます。国際的な視点も重視しており、留学生の活動や国際交流イベントの様子なども頻繁に取り上げられています。投稿の説明文は日本語と英語の両方で記載されることが多く、グローバルな視聴者を意識した運用がなされています。

YouTube(東京大学 / The University of Tokyo)

YouTubeチャンネルでは、講義やイベントの動画を公開し、大学の教育・研究活動をより広く社会に公開しています。また別チャンネルである東大TVでは、より洗練された動画コンテンツを提供し、視聴者の教育コンテンツへのアクセシビリティを高めています。

早稲田大学

早稲田大学は、SNSを通じて活気あふれるキャンパスライフや多彩な学びの魅力を発信しています。伝統と革新を織り交ぜながら、受験生から卒業生まで幅広い層へ向けた情報発信を実施しています。

X(@waseda_univ)

早稲田大学の公式X(旧ツイッター)アカウントでは、大学のニュース、イベント情報、研究成果などをリアルタイムで発信しています。特に、入試情報や学生生活に関する重要なお知らせを迅速に伝達することで、受験生や在学生との効果的なコミュニケーションを実現しています。

Instagram(waseda_university)

Instagramアカウントでは、学生生活に焦点を当てた投稿が特徴的です。キャンパス内の日常風景やイベントの様子、部活動やサークル活動の紹介など、学生の視点に立った内容が多く見られます。また、大学の伝統や歴史を紹介する投稿も定期的に行われており、早稲田大学の独自の文化や雰囲気を伝えることに力を入れています。さらに、卒業生の活躍や在学生の成果を取り上げることで、大学のコミュニティの強さや卒業後のキャリアの可能性を示唆する内容も含まれています。

YouTube(Waseda University 早稲田大学)

YouTubeチャンネルでは、大学紹介動画、著名な教授陣による特別講義、キャンパスツアーなど、多彩な動画コンテンツを提供しています。特に「Waseda Researcher(研究者紹介)」シリーズは、大学の研究力を分かりやすく紹介し、学術的な側面での大学の魅力を伝えることに成功しています。

明治大学

明治大学のSNS運用は、受験生との効果的なコミュニケーションと出願促進を目指した取り組みを展開しています。特に2020年のコロナ禍をきっかけに、オープンキャンパスや説明会が中止となる中で、デジタル接点の強化を図りました。

LINE(@明治大学入学センター)

明治大学入学センターの公式LINEアカウントでは、キャンパス見学や大学説明会の申し込みから当日の受付までをLINEに一元化し、受験生との重要な接点として活用しています。また、従来の広告媒体にLINEの二次元コードを掲載することで広告効果の測定も実施。さらにパーソナライズ配信ツールを導入し、友だちの属性分析も進めています。

LINE広告では過去の問い合わせやイベント申込者のデータを活用した類似配信を展開し、CPC(クリック単価)7〜8円、最大CTR3.2%という高いパフォーマンスを実現。その結果、友だち数は17万人以上(2024年7月現在)となり、大学公式アカウントとして国内最大規模を達成しています。受験終了後は不要な情報配信を避けるため、適切なタイミングでブロックを促すなど、友だちの質の維持にも注力しています。

なお、同大学は毎年の目標として延べ10万人の志願者数と、一都三県外からの志願者・入学者の割合3割を目指しており、SNS運用もその達成に向けた重要な施策として位置付けています。

まとめ

大学のSNS運用は、ブランディングや学生募集、コミュニティ形成において非常に重要な役割を果たします。効果的なSNS戦略を立て、適切なプラットフォームを選択し、魅力的なコンテンツを継続的に発信することで、大学の認知度向上と強固なコミュニティ構築が可能になります。

同時に、個人情報保護やリスク管理、著作権への配慮など、適切な運用体制を整えることも不可欠です。学生や教職員を巻き込んだ運用により、より多角的で魅力的な情報発信が可能になり、大学の真の姿を社会に伝えることができます。

SNSは常に進化するメディアであり、最新のトレンドや技術を取り入れながら、柔軟な運用を心がけることが重要です。本記事で紹介した戦略やテクニックを参考に、各大学の特色を活かしたSNS運用を展開し、より魅力的な大学づくりにつなげていただければ幸いです。

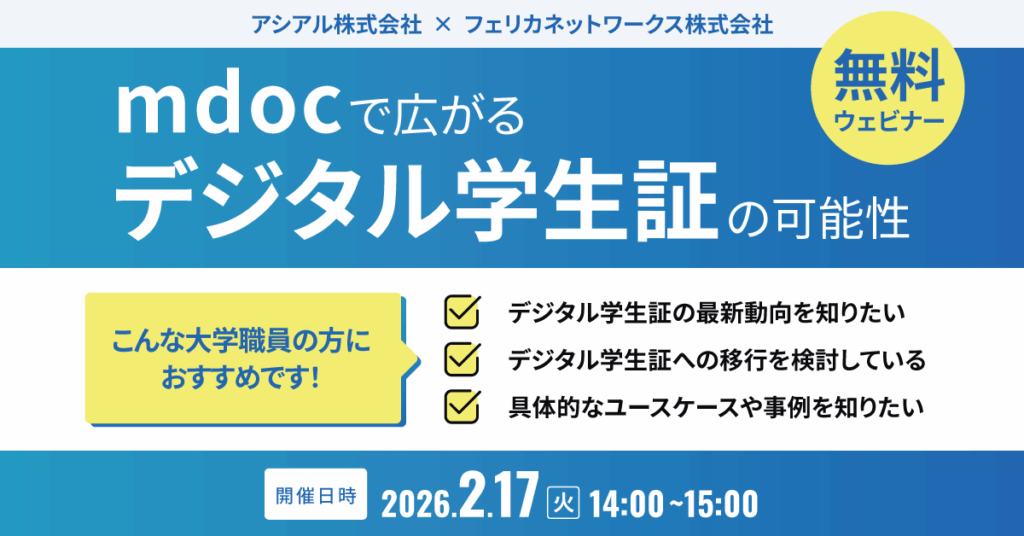

アシアルは、高い技術力と最先端テクノロジーへの素早い対応を強みとし、大学DXの実現に向けた幅広いソリューションを提供しています。各大学のニーズに合わせたカスタマイズ、強固なセキュリティ、効率的な運用を通じて、教育現場のデジタル変革を強力に支援しています。大学DXの推進に関心をお持ちの方は、アシアルのサービスページをご覧ください。

教育機関が抱えるDX推進に向けた課題を、テクノロジーで共創するアシアルのキャンパスDX支援のご案内資料もあわせてご覧ください。

この記事を書いた人

「大学DXナビ」とは?

デジタル技術で教育を革新する「大学DX」の情報を発信しています。大学DXの取り組み事例や課題解決策など、大学教育関係者必見の貴重な情報が盛りだくさんです。

アシアル株式会社について

アシアルは、情報技術の力を使って、世の中の人々や社会がより豊かになることを実現するエキスパート集団です。私たちの力を提供することで、クライアントやユーザー、学習者の「できること」を増やし、社会の可能性を広げていきたいと考えています。