インタビュー

お話しいただいた方

大和大学

情報学部 学部長

今村 浩章 教授(写真中央)

情報室

阿部 哲也 先生(写真右)

アシアル プロジェクトマネージャー

小椋 陽太(写真左)

大和大学

情報学部 学部長

今村 浩章 教授(写真中央)

情報室

阿部 哲也 先生(写真右)

アシアル プロジェクトマネージャー

小椋 陽太(写真左)

目的・背景

「#至急」「#重要」だらけの受信ボックス、高まる一方の未開封率

- 小椋

- 貴学のキャンパスDXにおける、My Yamato開発と導入のきっかけを教えてください。

- 阿部先生

- 担任制をはじめとする、細やかで手厚い学生対応が本学の強みの一つです。しかしコロナ禍で、学生との連絡手段もオンラインに移行せざるを得なくなったのが大きな理由でした。

- 小椋

- しかしMy Yamato以前から、デジタルな連絡ツールの導入は早急に対応されていましたよね?

- 今村教授

- むしろそこが問題だったのです。コロナ過中ではとにかく急いでいたこともあり、中長期の運用ロードマップまで意識を向けられませんでした。必要なものをその都度導入していたため、ポータル、メール、Google classroomなどからバラバラに連絡が届く形になって……。こうなると学生は面倒くさがって読みません。奨学金関連など最重要連絡事項もあるのに、未開封率は高まる一方でした。「#至急」「#重要」といったハッシュタグを入れるなど工夫はしましたが、結局は受信フォルダ内が至急・重要案件ばかりで埋め尽くされ、やはり学生は読まないという(笑)。今でこそ笑い話ですが、当時は本当に頭を悩ませており、これらを一元化することが急務でした。

プロジェクトの進み方

取引先ではなく、同じ教育機関側の視点に立った支援が心強かった

- 小椋

- 開発にあたっての課題は?

- 阿部先生

- 新しいプラットフォームを作るのではなく、既存のシステムを「統合」すること。ここが1番のネックでした。移行期間中にシステム全体を止めないといけませんから、短納期に対応してくださることも重要でした。

- 今村教授

- 2023年度から情報学部が新設されることも大きかったですね。情報学部を作ったのにキャンパスDXがこんな状態では大問題ですから、「何としても新年度までに!」というのも譲れない条件でした。

- 小椋

- 実質、2022年12月から翌3月までの4カ月間という短い開発期間でしたものね。開発会社の立場で考えれば、既存のものを統合するのはやりにくいですし、フルリニューアルを前提に、自社で開発したものを導入してもらいたいという気持ちも分かります。他社さんでは難色を示されることも多かったと聞きましたが……

- 今村教授

- 「できない」とは言わないものの、及び腰なのは感じました。私自身も「こんな無理難題、引き受けてくれる会社なんてあるのか」と思っていたほどですよ。それでも引き受けてくれたところに、アシアルさんの強みがあると感じます。「メーカーやベンダーと大学」といった取引先としての関係ではなく、初めから本学側の一員として支援してくださった印象です。

- 阿部先生

- 部署ごとに使用する連絡ツールが異なる状態であれば、使用方法についても希望が違ってきます。それは事務方、教務方、あるいは同じ教員間であっても異なりますし、独自にLINEグループを作って学生と連絡を取り合っている教員もいました。それらをあらかじめ想定し、開発前に各部署へヒアリングを行って課題を可視化・整理してくださったのも頼もしかったです。My Yamatoリリース後のコミュニケーションの取り方まで、具体的に支援を受けることができました。何をどのツールで連絡するのかといった「運用方法」は変えずに、情報の「出口」だけ統一した格好なので、環境変化による利用者のストレスもなかったと思います。

- 小椋

- 思えば「開発した」というより、一緒に「課題解決していった」という感覚でしたよね。結果としての弊社のソリューション「セミオーダー型」は、具体的にはどのような部分が魅力でしたか?

- 今村教授

- いわゆるソリューションの導入になると、アプリのデザインから使い勝手の部分までは触れないことが多いと思いますが、「セミオーダー型」はあらかじめ用意された豊富な機能がありつつ、大和大学に向けてカスタマイズできる余地が比較的多かったことが良かったです。また、オープンソース(無償で一般公開され、改良や再配布が自由に行えるソースコード)を活用した技術選定であったことも、本学のニーズとマッチしていました。開発期間と費用を抑えつつ、高いカスタマイズ性との両立もできたからです。

- 阿部先生

- 費用感で言えば、オープンソースを使った開発なら通常の半分程度で済みますしね。ソースコードのライセンス料もかからないので、今後はランニングコストでも効いてくると思います。

- 小椋

- 短い開発期間に対する不安はありませんでしたか?

- 今村教授

- 他社さんがあれだけ渋面を浮かべていたのに、アシアルさんは「できます!」と。最初は「本当なのかな!?」みたいな気持ちもありました(笑)。

- 阿部先生

- 他社さんには「1年以上は見て欲しい」と口を揃えて言われていた中だったので、私も正直、半年かからずにリリースできたことは、信じられないスピードだと思います。アシアルさんの得意な「テンプレートを用いたセミカスタマイズ(セミオーダー)」や、オープンソースの魅力を強く感じているところです。

リリース後の反響、今後の展望

アシアルには、中長期的な視野でのパートナーシップを期待

- 小椋

- 実際に、My Yamatoの運用状況はいかがでしょうか。学生や教職員のみなさんの反応をふまえてお聞かせください。

- 今村教授

- UIがシンプルなので、やはり学生は使いやすいようです。そして何より、最大の悩みであった「連絡を読まない」問題も大きく改善が見られます。プッシュ通知が搭載され、情報の見落としが減ったことも大きいでしょう。

- 小椋

- 今後の大学運営の中で、My Yamatoをどんな位置づけで活用していくお考えでしょうか。

- 今村教授

- 「すべての入口」です。ここを見れば、大学からの連絡事項がもれなく分かるような。

- 阿部先生

- 学生証機能もここへ完全に統合したいですね。まだ課題はありますが、携帯端末に搭載されているセンサー類や無線通信機能をうまく活用して、出席管理や通学定期券発行用の通学証明にも応用していきたいと思っています。

- 今村教授

- 加えて今後は、保護者や卒業生にも対象を広げていければ。例えば、保護者への情報リリースはまだ郵送が多いですが、これをアプリに統合したいです。卒業生に関しては、同窓会ネットワークのプラットフォームにもしたいですね。やはり伝統がある大学は、同窓会の組織力も非常に強いです。本学はまだ新興ですが、いずれはそこを目指してブランディングしていきたいと考えています。

- 小椋

- では最後に、これから拡張していきたい機能や、アシアルに期待するパートナーシップなどはありますか?

- 今村教授

- 受付や事務作業の効率化においても、My Yamatoが有効的に機能しています。大学と学生を結ぶ最も重要な接点として、必要に応じて機能面を拡充していきたいです。

- 阿部先生

- アシアルさんには、My Yamato以外にも本学のキャンパスDX全体で多大なご協力をいただいています。これからも良きプロフェッショナルな相談相手であってほしいです。

- 今村教授

- 中期においてはキャンパスDXのロードマップ策定、長期的には本学のネームバリューを高めることにおいてもお力添えをいただければと期待しています。

- 小椋

- 一緒に頑張ってまいりましょう!

※インタビュー実施:2023年4月

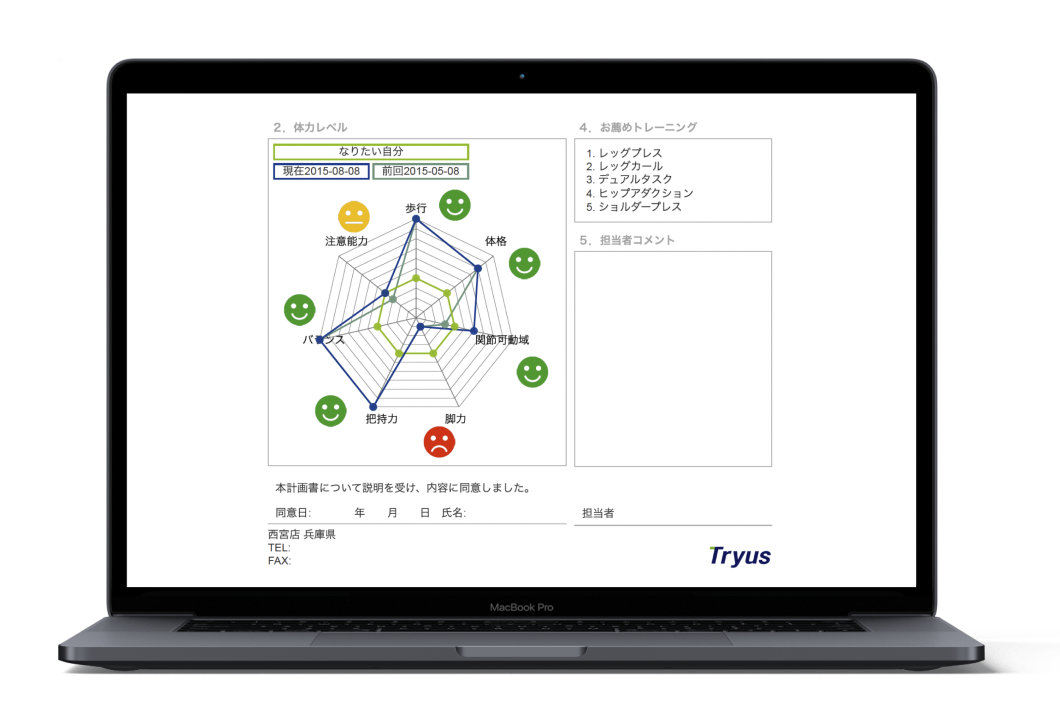

開発したアプリの紹介

My Yamato “持ち歩くキャンパス” 大和大生のための公式アプリ

大学からのお知らせ配信や各種手続き情報などを、これ一つで。あらゆるキャンパスライフの窓口となる、大和大生必携のプラットフォームアプリです。今後は学生証機能との統合や、保護者・卒業生にもユーザーを広げ、大学のキャンパスDXを促進します。

- 既存の連絡ツールやプラットフォームを変えることなく一元化

- プッシュ通知により大切なお知らせを見逃さず、開封率を向上

- 高いカスタマイズ性で、中長期的スパンを想定したキャンパスDXの基盤に

【関連ソリューション】オープンソース型の大学オリジナルアプリ「My Campus」

この実績に関することなら、

お気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください。